Projektarchiv

Der renommierte Schweizer Stahlbaupreis Prix Acier existiert seit 2005 und wurde 2021 zum 8. Mal vergeben. Aus den 43 eingereichten Projekten kürte die Jury sieben Preisträger. Vier Preise wurden an Projekte vergeben, die in jeder Hinsicht überzeugen. Sie bilden bei höchster architektonischer Qualität die Leistungsfähigkeit des Stahlbaus ab, sind innovativ und weisen den Weg in eine nachhaltige Zukunft. Drei weitere Projekte wurden durch die Jury intensiv diskutiert und mit einer Anerkennung ausgezeichnet.

Gewinnerprojekte

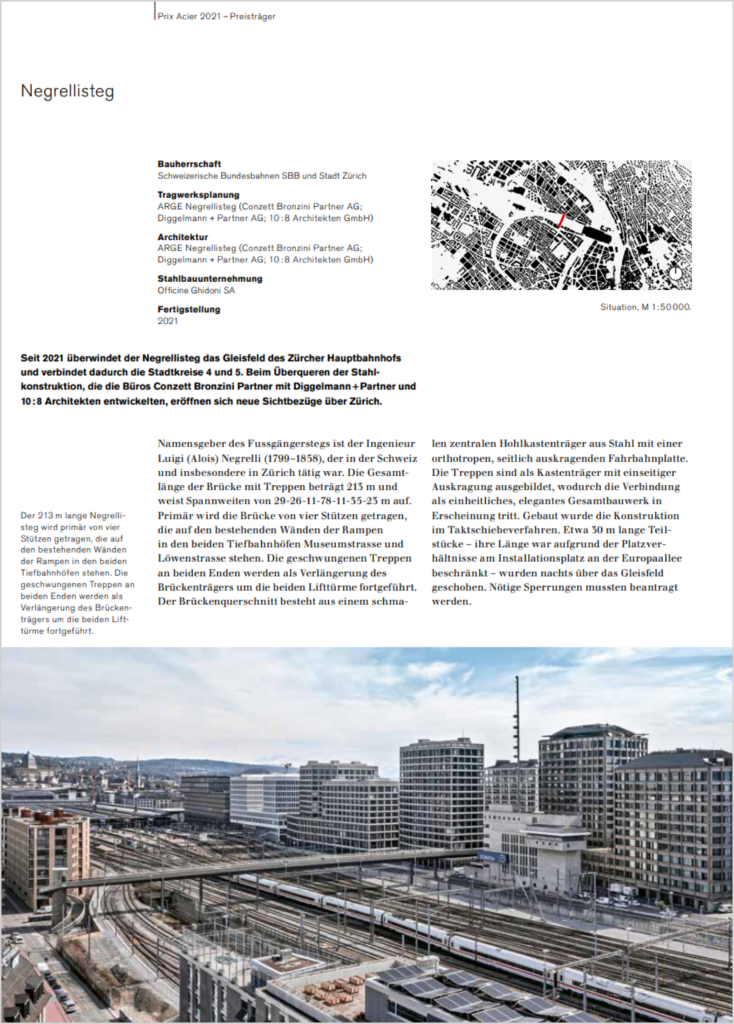

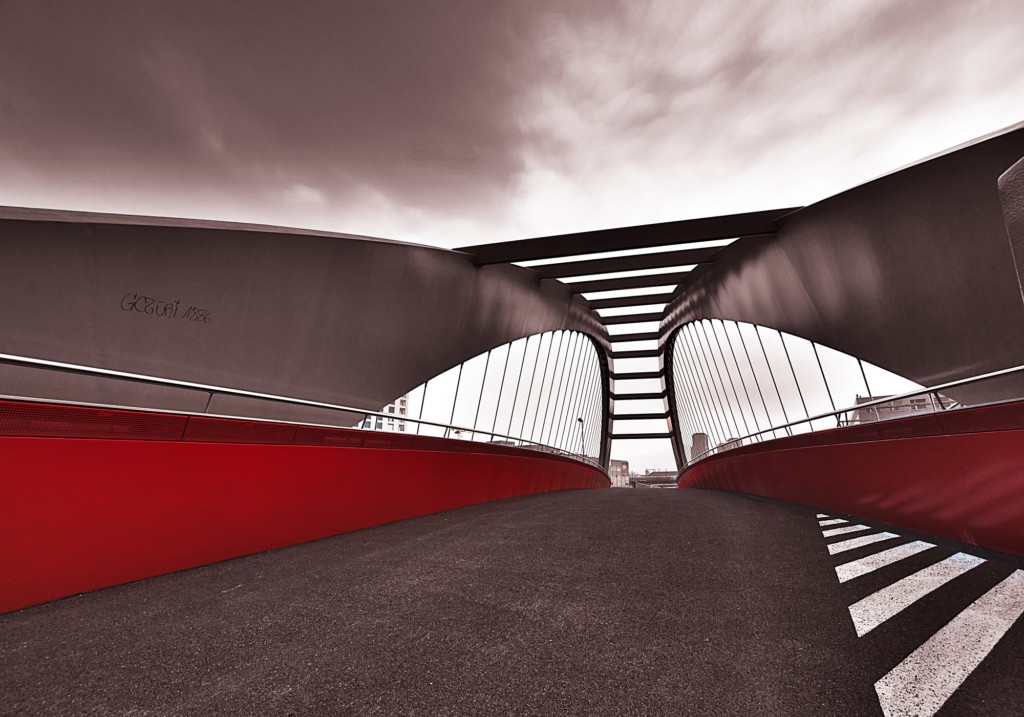

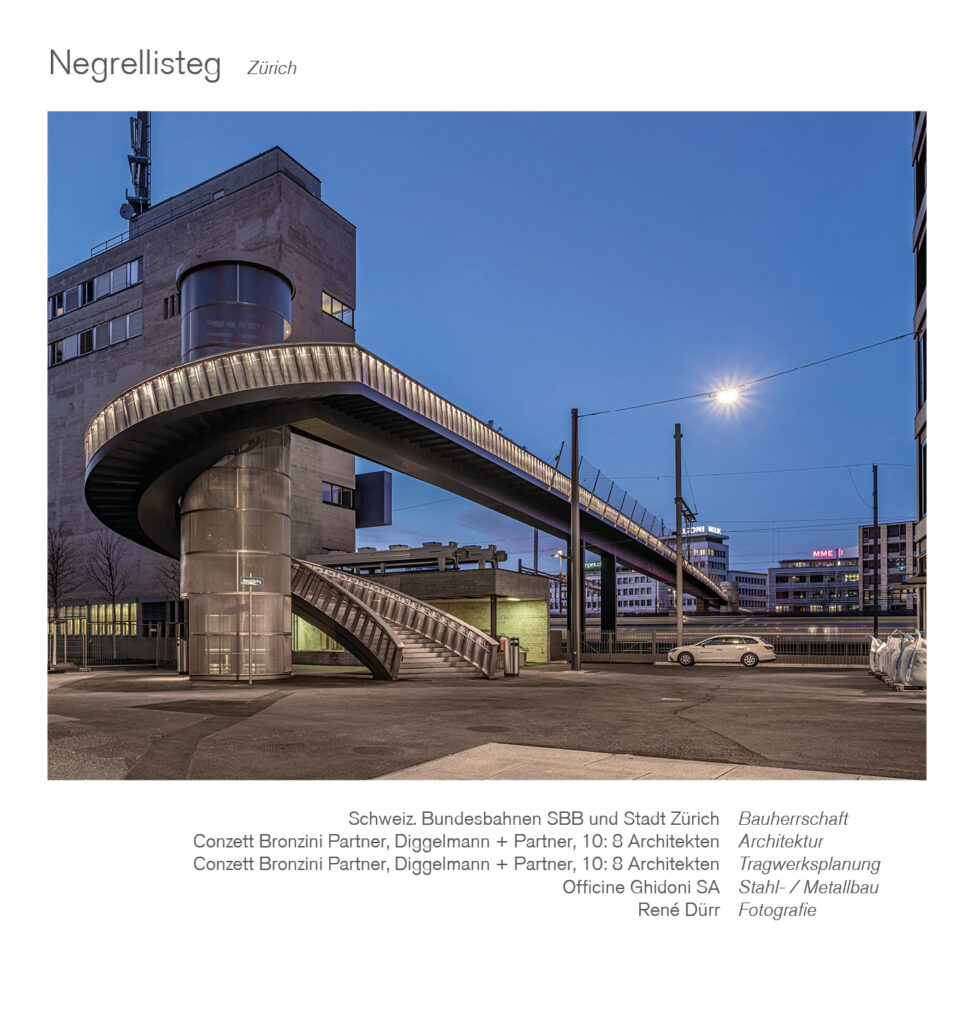

Negrellisteg, Zürich

Stahl- und Metallbau Unternehmen Officine Ghidoni SA, Riazzino

Photos René Dürr | Video Roger Riedi

La passerelle porte le nom d’un illustre ingénieur, Luigi (Aloïs) Negrelli (1799 – 1858) originaire du Trentino qui a notamment œuvré avec talent en Suisse et à Zürich où il a entre autres dirigé la construction du pont du Münster.

«Egli (Negrelli) vedeva le cose dall’alto, in grande, come un vero genio» Linant de Bellefonds, explorateur et ingénieur du canal de Suez dessiné par Negrelli.

weiterlesen

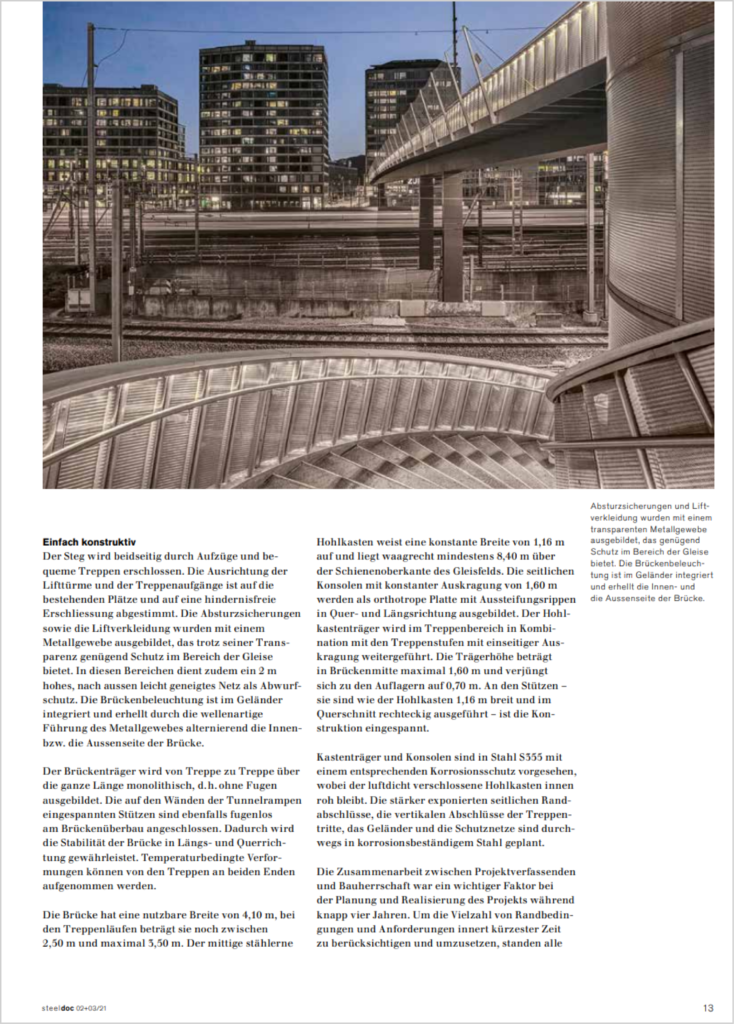

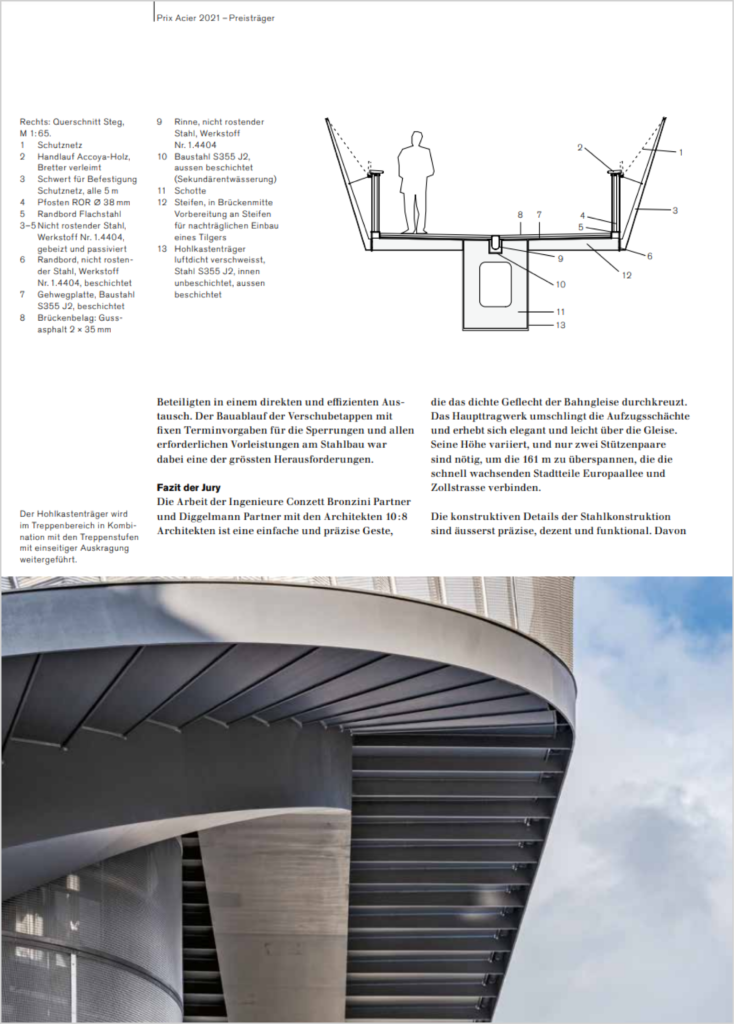

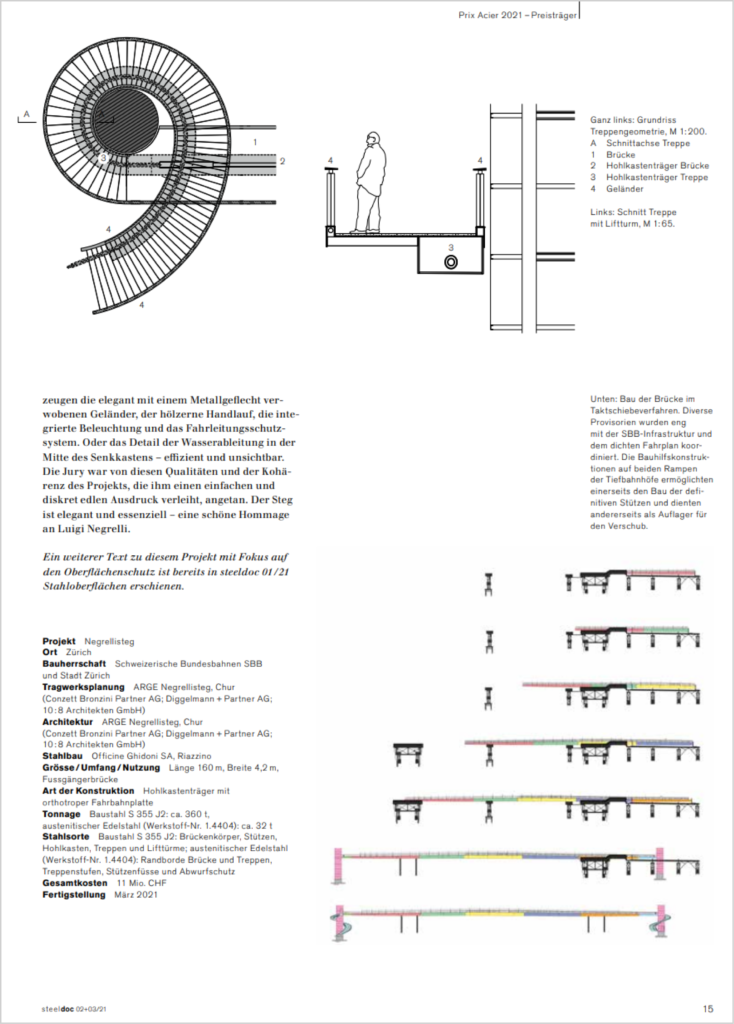

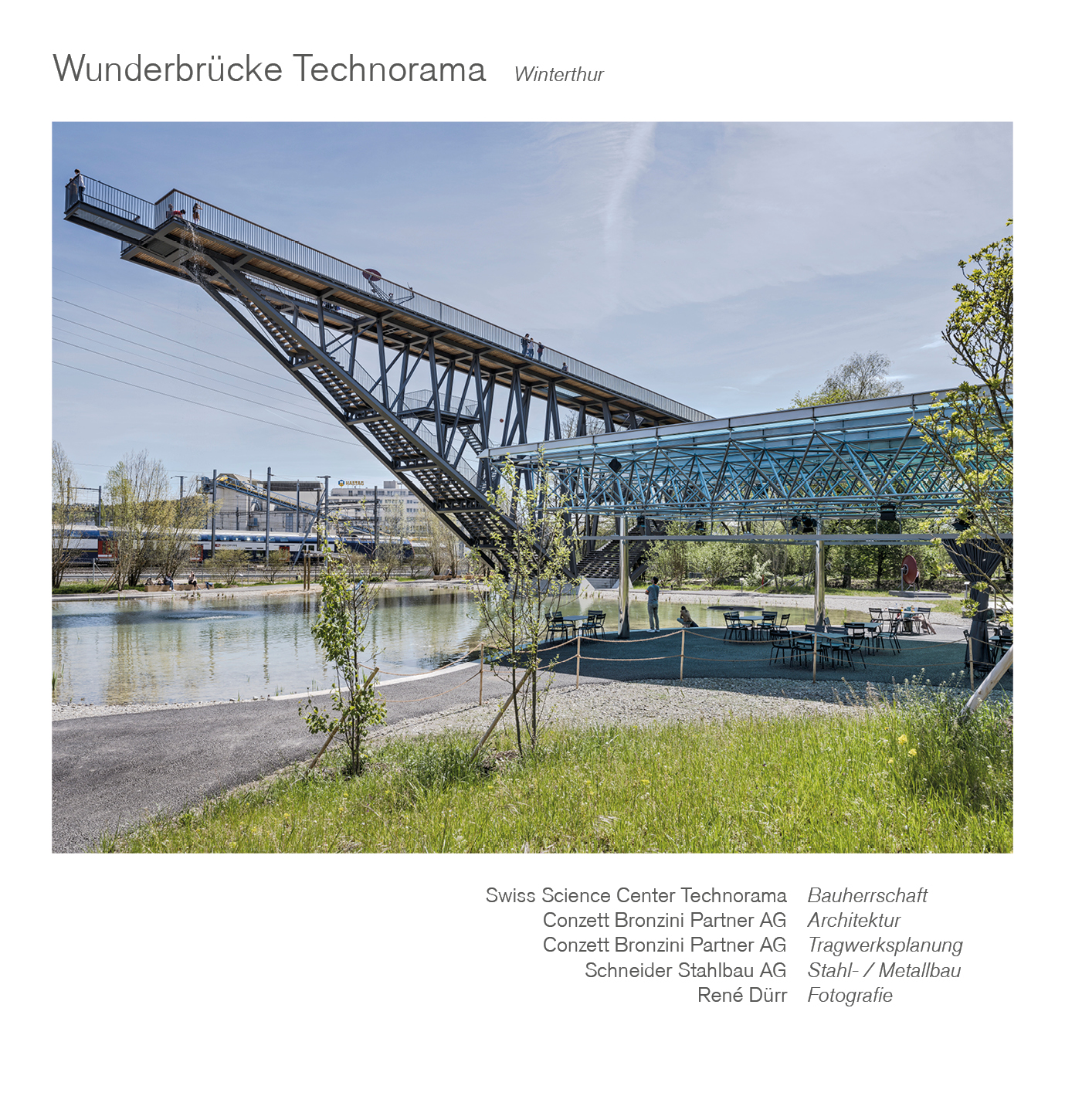

L’ouvrage réalisé par les ingénieurs Conzett Bronzini Partner, Diggelmann + Partner avec 10:8 Architekten et Officine Ghidoni se déploie tel un fil tendu sur un outil de tissage, s’enroulant sur ses deux bâtons d’extrémité. C’est un geste simple et précis qui croise la dense trame des rails de chemin de fer.

La composition de l’ouvrage ne laisse rien au hasard, elle est pragmatique et holistique à la fois. Tout est intégré et pensé : son insertion dans le site, sa matérialité, sa fonction, son usage et ses méthodes de construction. De l’échelle urbaine au plus petit détail, la passerelle se construit et s’insère avec justesse dans la ville de Zürich.

Sa mise en œuvre par poussage devait s’adapter aux contraintes temporelles et de sécurité liées à une réalisation au-dessus des voies de chemin de fer. L’exploitation de la gare la plus fréquentée de Suisse devait en effet être garanti en tout temps.

La structure porteuse principale, un étroit caisson en acier supportant un plancher orthotrope, s’enroule autour des cages d’ascenseur et s’élance aux dessus des voies avec élégance et légèreté. Sa hauteur varie en augmentant jusqu’au milieu de l’ouvrage dessinant un subtil profil bombé. Seules deux couples d’appuis sont nécessaires pour franchir les 161 m qui permettent de relier les quartiers en forte expansion de Europaallee et de Zollstasse. Ces supports reposent sur les rampes des deux tunnels existants et stabilise l’ouvrage.

La construction en acier se présente comme un ouvrage monolithique évoluant depuis ses rampes hélicoïdales vers la structure de franchissement. Les détails constructifs sont extrêmement précis, discrets et fonctionnels. Preuve en est la balustrade élégamment tissée par une maille métallique, sa main courante en bois, son éclairage intégré et son dispositif de protection des caténaires. Ou encore le détail de l’évacuation des eaux au centre du caisson, efficace et invisible. Tout est dessiné et réalisé avec précision et soin.

Le jury a été séduit par ces qualités et la cohérence du projet qui lui donne une expression simple et discrètement précieuse. La passerelle est élégante et essentielle, un très bel hommage à Luigi Negrelli.

23 juin 2021 | Gabriele Guscetti

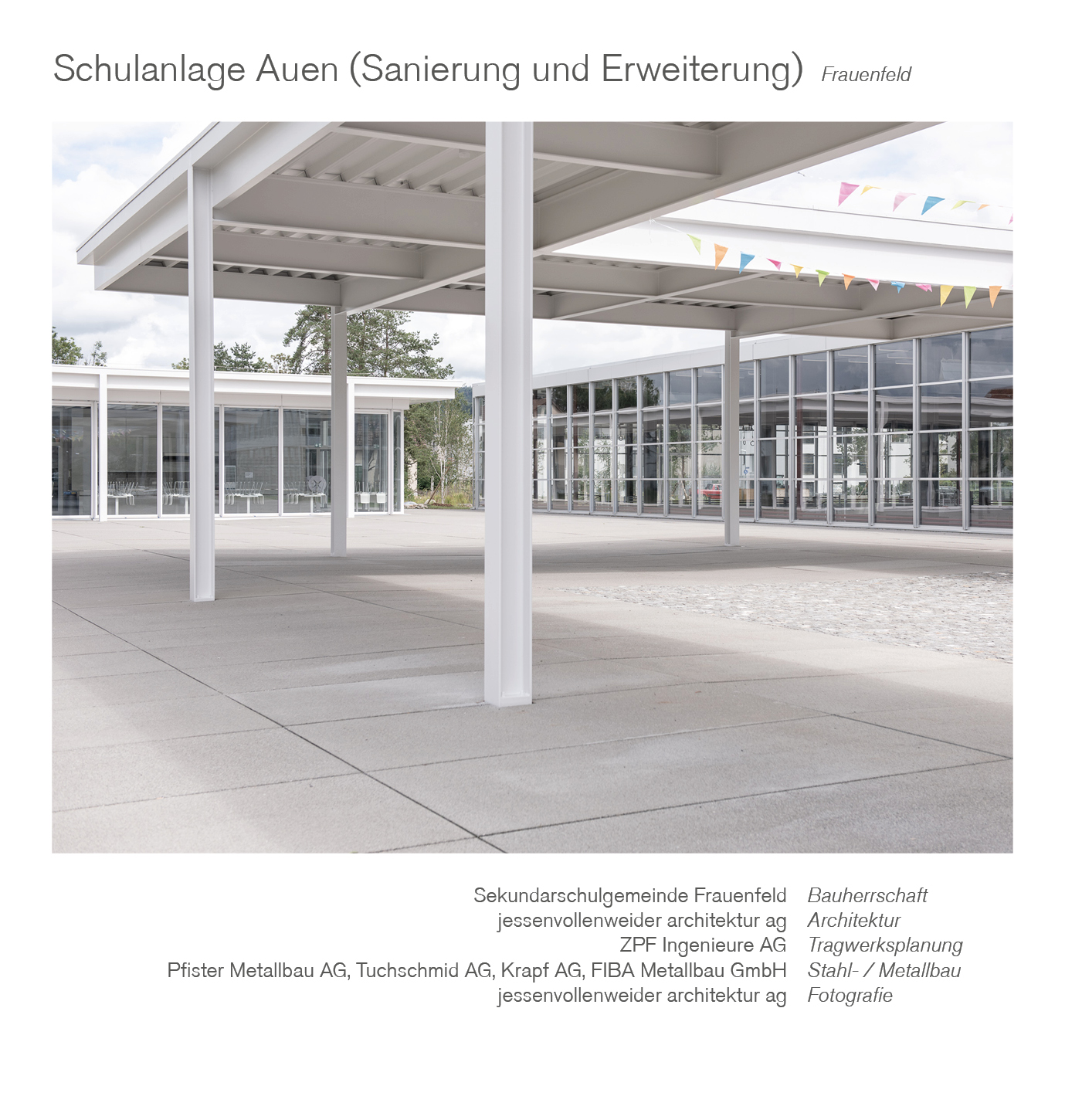

Sanierung und Erweiterung Schulanlage Auen, Frauenfeld

Tragwerksplanung ZPF Ingenieure AG, Basel

Stahl- und Metallbau Unternehmen Pfister Metallbau AG, Mauren | Tuchschmid AG, Frauenfeld |

Krapf AG, Engelburg | FIBA Metallbau GmbH, Schlatt

Photos jessenvollenweider architektur ag | Video Roger Riedi

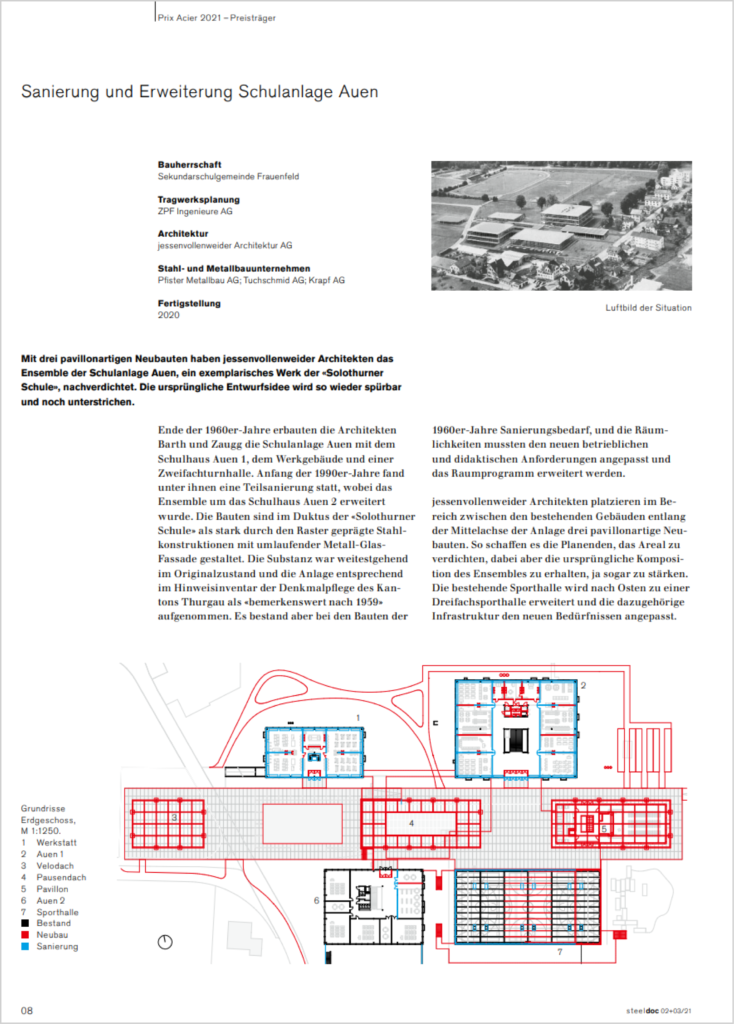

Die Schulanlage Auen, 1969 von Barth und Zaugg in Frauenfeld gebaut, ist – frei nach ihrem Vorbild Mies van der Rohe (IIT Campus Chicago 1946) –

durch einen einheitlichen, durchgehenden modularen Grundraster definiert, der alles, von der städtebaulichen Setzung über die Tragstruktur bis hin zu den Fassadenteilungen dieser Stahl-Glas Architektur, definiert.

weiterlesen

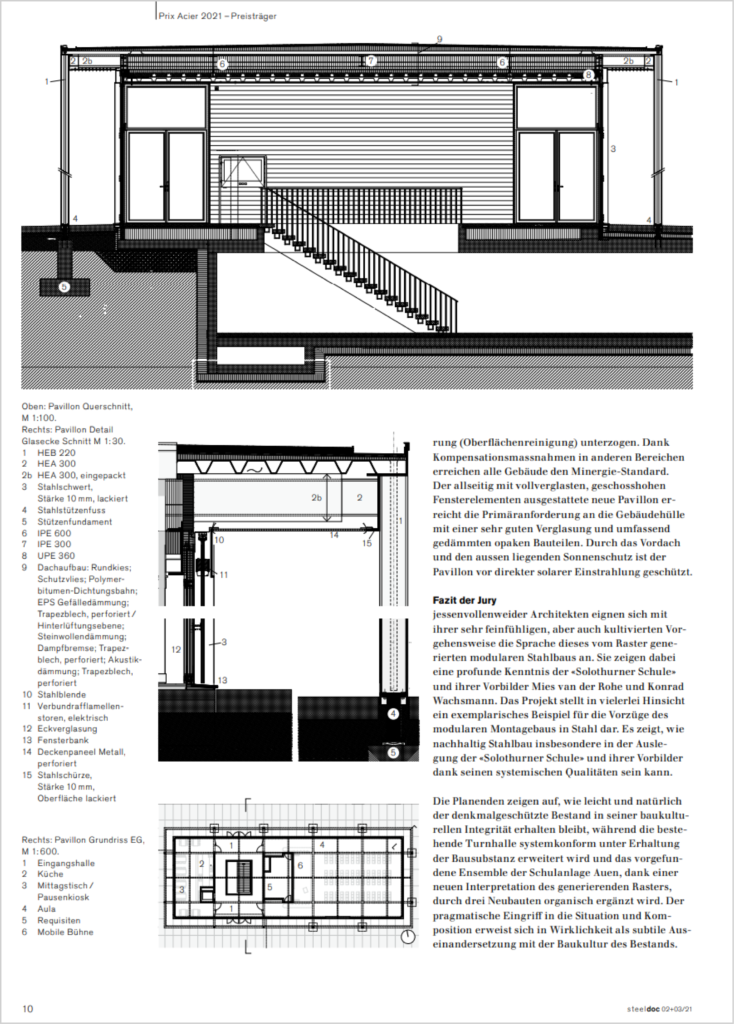

jessenvollenweider Architekten eignen sich mit ihrer sehr feinfühligen, aber auch kultivierten Vorgehensweise die Sprache dieses vom Raster generierten modularen Stahlbaus an. Sie zeigen dabei eine profunde Kenntnis und, bis hin zum Kennwort «Phyllis», intensive Auseinandersetzung mit der «Solothurner Schule» und ihren Vorbildern Mies van der Rohe und Konrad Wachsmann.

Das Projekt stellt in vielerlei Hinsicht, gestern wie heute, ein exemplarisches Beispiel für die Vorzüge des modularen Montagebaus in Stahl dar. Es zeigt auf, wie nachhaltig Stahlbau insbesondere in der Auslegung der «Solothurner Schule» und ihrer Vorbilder dank seinen systemischen Qualitäten sein kann.

Die Planenden zeigen eindrücklich auf, wie leicht und natürlich dank ihrer kultivierten Zurückhaltung der denkmalgeschützte Bestand in seiner baukulturellen Integrität erhalten bleibt, während die bestehende Turnhalle systemkonform unter Erhaltung der Bausubstanz erweitert wird, und das vorgefundene Ensemble der Schulanlage Auen, dank einer neuen Interpretation des generierenden Rasters, durch drei Neubauten organisch ergänzt wird. Der pragmatische Eingriff in die Situation und Komposition erweist sich in Wirklichkeit als subtile Auseinandersetzung mit der Baukultur des Bestands. Eine Haltung, die in ihrer Einfachheit und Klarheit im Geiste des Originals weiterbaut.

Es entsteht ein völlig neues Ensemble, das die ursprüngliche Idee so weit verstärkt, dass man das Gefühl hat, es sei schon immer so gewesen. Der neue Campus wird Teil des kollektiven Gedächtnisses.

Dabei verzichten jessenvollenweider Architekten zusammen mit zpf Ingenieuren keineswegs auf eine eigene architektonische und konstruktive Handschrift. Im Gegenteil: Die Architektur der Neubauten nimmt zwar die strukturelle Logik der Bestandsgebäude auf, interpretiert sie aber völlig neu. Das Stahltragwerk der neuen Pavillons wird nach aussen gelegt, die Stützen sind konsequenterweise aus den Ecken geschoben und machen bei aller Verwandtschaft mit dem Bestand den differenzierten Charakter der Neubauten ablesbar: wie eine Sprache, die sich ständig erneuert, wie ein urbanes Palimpsest das ständig überschrieben wird, in seiner Essenz aber immer lesbar bleibt: als Stahlbau.

23. Juni 2021 | Aldo Nolli

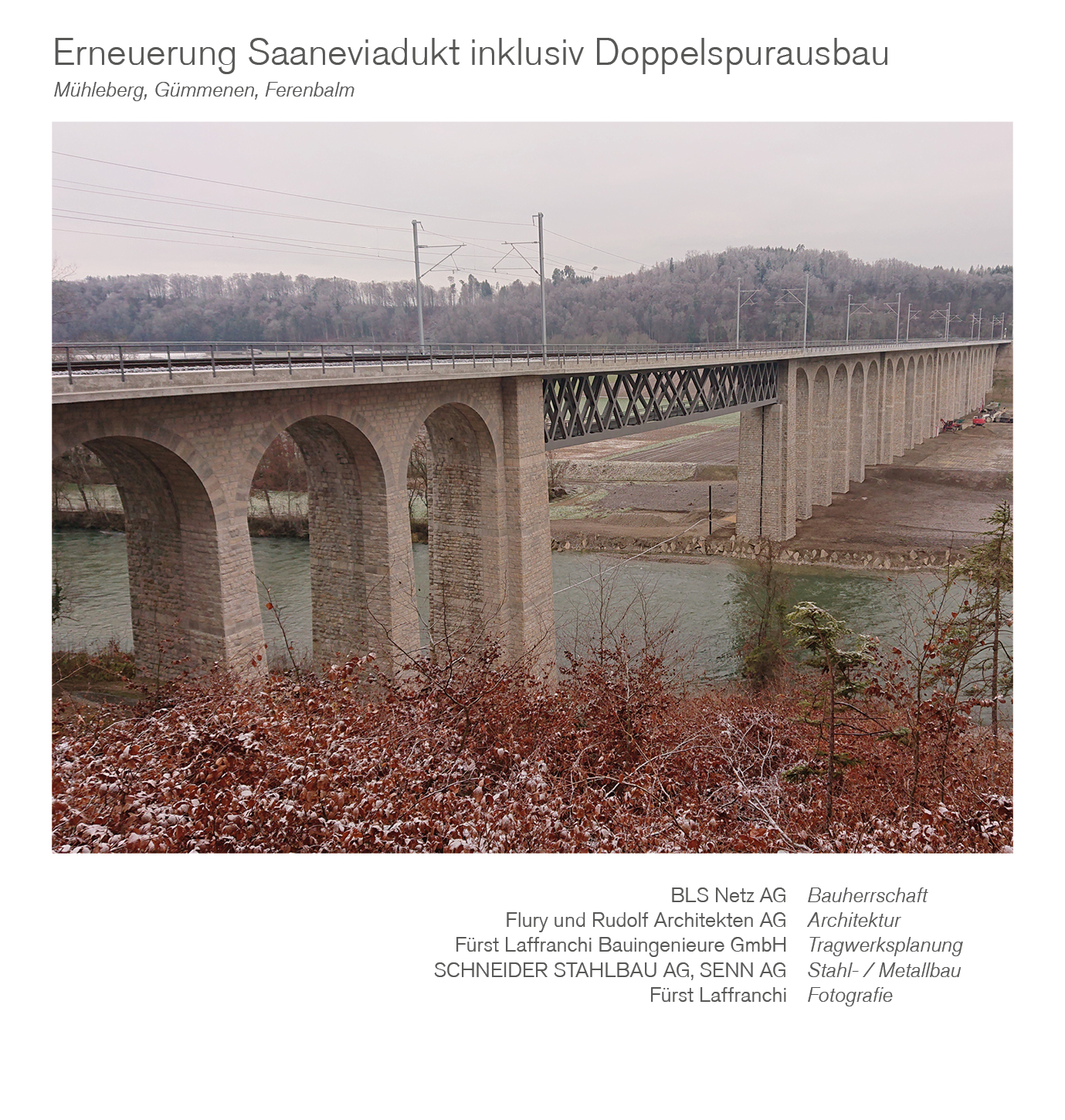

Erneuerung Saaneviadukt inkl. Doppelspurausbau bei Gümmenen

Tragwerksplanung Fürst Laffranchi Bauingenieure GmbH, Aarwangen

Stahl- und Metallbau Unternehmen SCHNEIDER STAHLBAU AG, Jona | SENN AG, Oftringen

Photos Fürst Laffranchi, BLS Netz AG | Video Roger Riedi

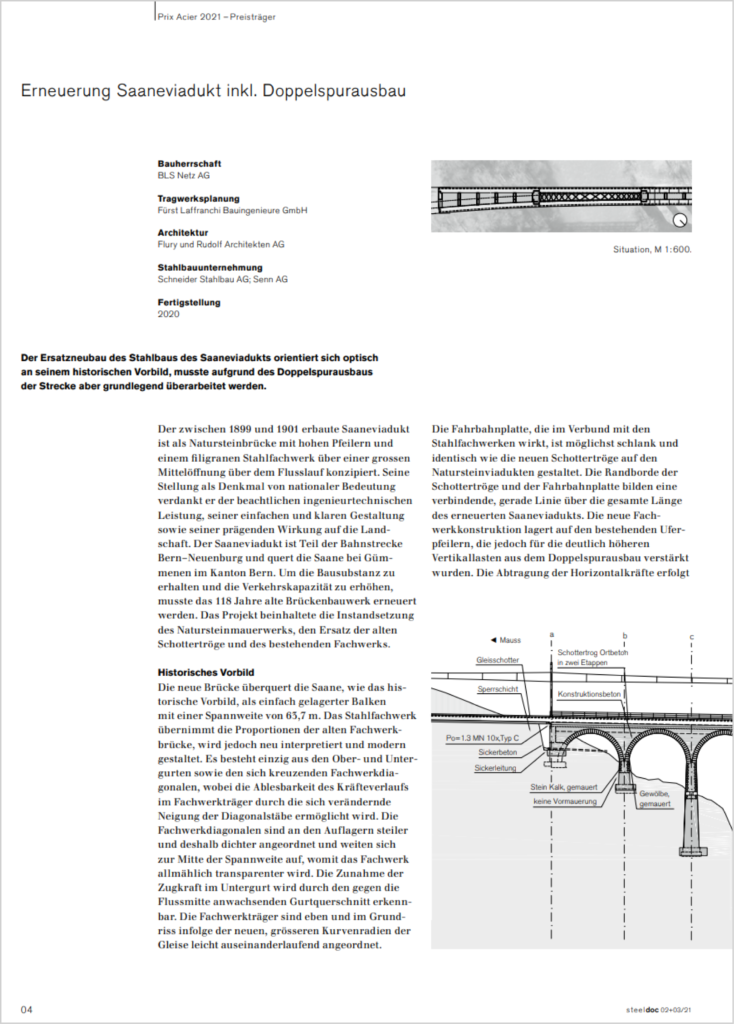

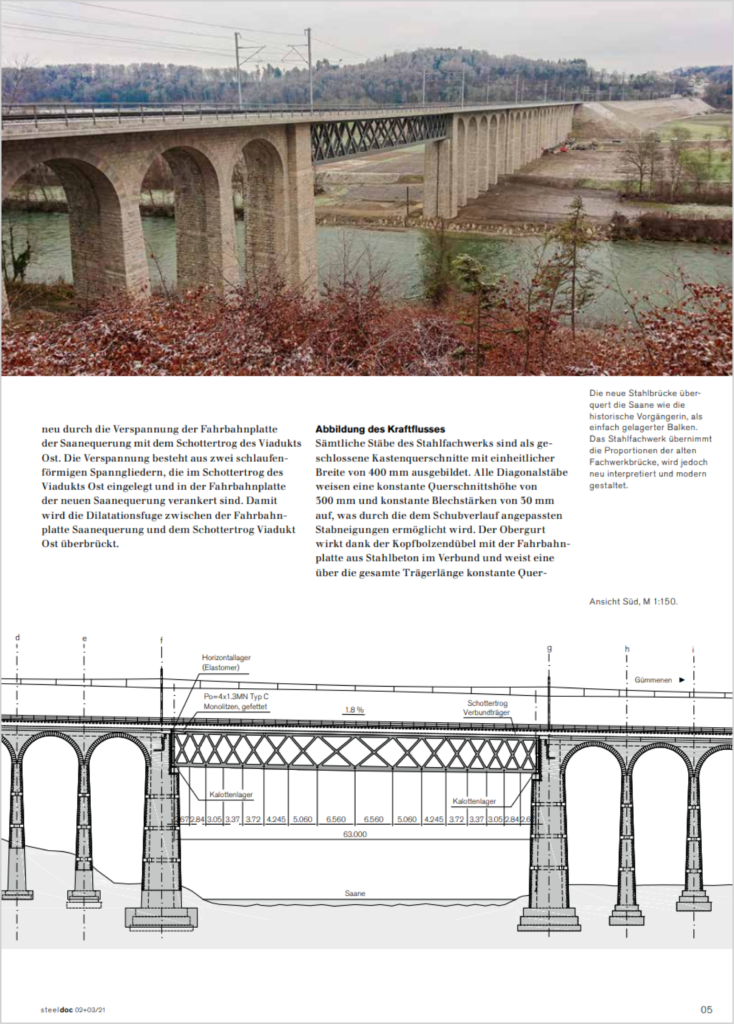

Anbauen, Weiterbauen, Umbauen, Umnutzen, Erweitern, Sanieren und Flicken – der Umgang mit bestehenden Bauwerken ist vielfältig und reizvoll, die Suche nach der Balance zwischen Substanzerhalt und neuen Anforderungen aus Nutzung und Betrieb eine ganz spezielle Herausforderung. Selten ist das Ergebnis einer derart heiklen Aufgabenstellung so stimmig und in allen Belangen gelungen wie in diesem Fall.

weiterlesen

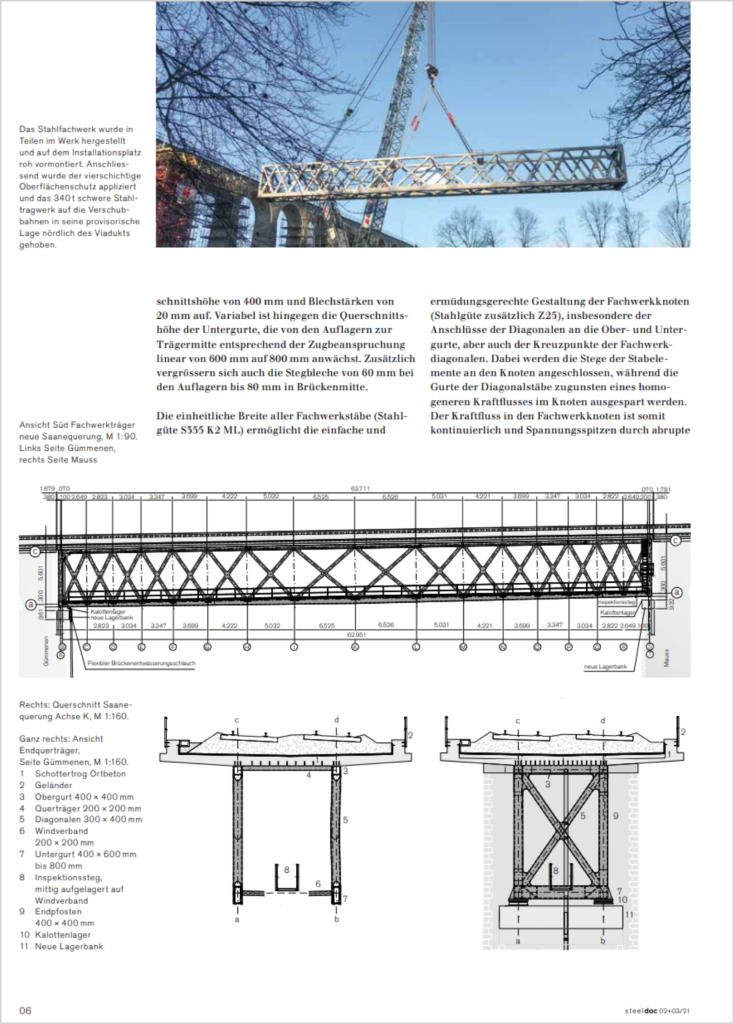

Tatsächlich erkennt man die erneuerten Bestandteile des Saaneviaduktes erst auf den zweiten Blick – die dezente neue Betonplatte auf der gesamten Viaduktlänge, die beidseitig auskragend die Fahrbahn auf zwei Spuren verbreitert – und das vollständig neue Stahlfachwerk, das sich unaufdringlich in die historische Bausubstanz einfügt.

Das bestehende Fachwerk aus genietetem Flussstahl war nach beachtlichen 120 Betriebsjahren am Ende seiner Nutzungsdauer angekommen, eine Erhöhung der Belastung durch den geplanten zweispurigen, schnelleren Betrieb mit vernünftigem Aufwand nicht mehr möglich. So war die Bauherrschaft zusammen mit der zuständigen Denkmalpflege bereits vor dem Wettbewerb zum Schluss gekommen, das Fachwerk zu ersetzen.

Wie aber ersetzt man ein so zentrales Bauteil, ohne plump zu kopieren, gleichzeitig jedoch der Geschichte den verdienten Respekt erweisend? Das hier entworfene Stahlfachwerk löst diese Aufgabe exemplarisch, indem es optisch die gekreuzte Stabanordnung übernimmt, statisch und ausführungstechnisch hingegen dem Fortschritt der letzten 120 Jahre Rechnung trägt. Der Kraftfluss im Fachwerk ist ablesbar an der steiler werdenden Anordnung der Kreuze zu den Auflagern hin und dem zur Fachwerkmitte hin ansteigenden Querschnitt des Zuggurtes. Aus den Blechen werden Hohlprofile, aus den vielen Nieten moderne Schweissverbindungen, selbstverständlich ermüdungsgerecht optimal ausgearbeitet und gegen Korrosion geschützt.

Die Erneuerung des Saaneviaduktes ist ein Projekt, dessen Raffinesse sich dem Betrachter erst auf den zweiten Blick erschliesst, dessen genial subtiler Ausarbeitung man sich aber mit zunehmender Betrachtungsdauer immer weniger entziehen kann. Ein grosses Lob geht dabei an die Planenden und Ausführenden für diese statisch und gestalterisch äusserst elegante Umsetzung einer kniffligen Aufgabenstellung. Gleichzeitig ziehen wir insbesondere den Hut vor dem Mut der Bauherrschaft und der involvierten Denkmalpflege, diese Art der (Teil-) Erneuerung zu erlauben und damit den Weg zu bereiten das Denkmal Saaneviadukt weitere 100 Jahre nutzen zu können.

22. Juni 2021 | Jacqueline Pauli

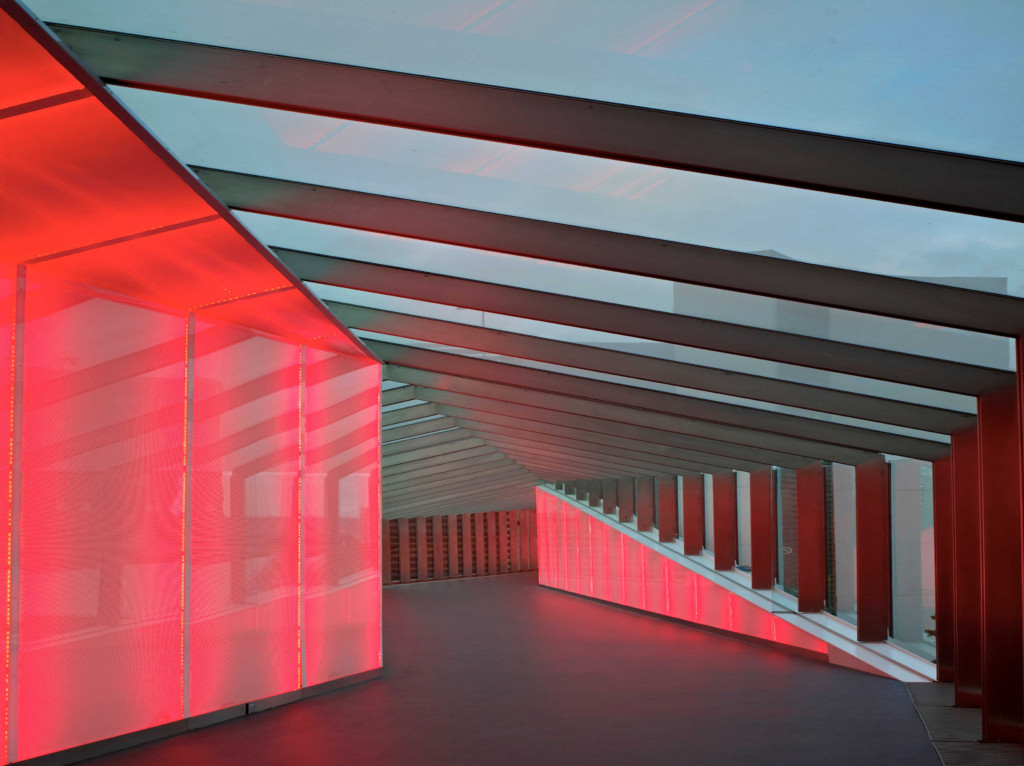

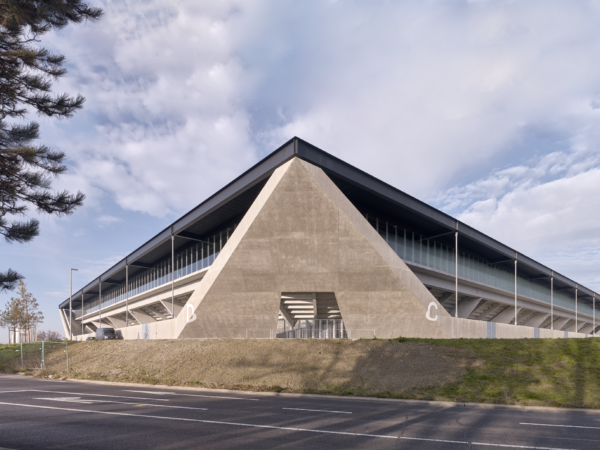

Stade de la Tuilière, Lausanne

Tragwerksplanung Dr. Lüchinger+Meyer Bauingenieure AG, Zürich

Stahl- und Metallbau Unternehmen SOTTAS SA Constructions métalliques, Bulle

Photos Ariel Huber | Video Roger Riedi

Das Projekt des neuen Fussballstadions der Stadt Lausanne ist ein perfektes Beispiel für die Kombination verschiedener Materialien, deren Eigenschaften voll ausgeschöpft werden.

weiterlesen

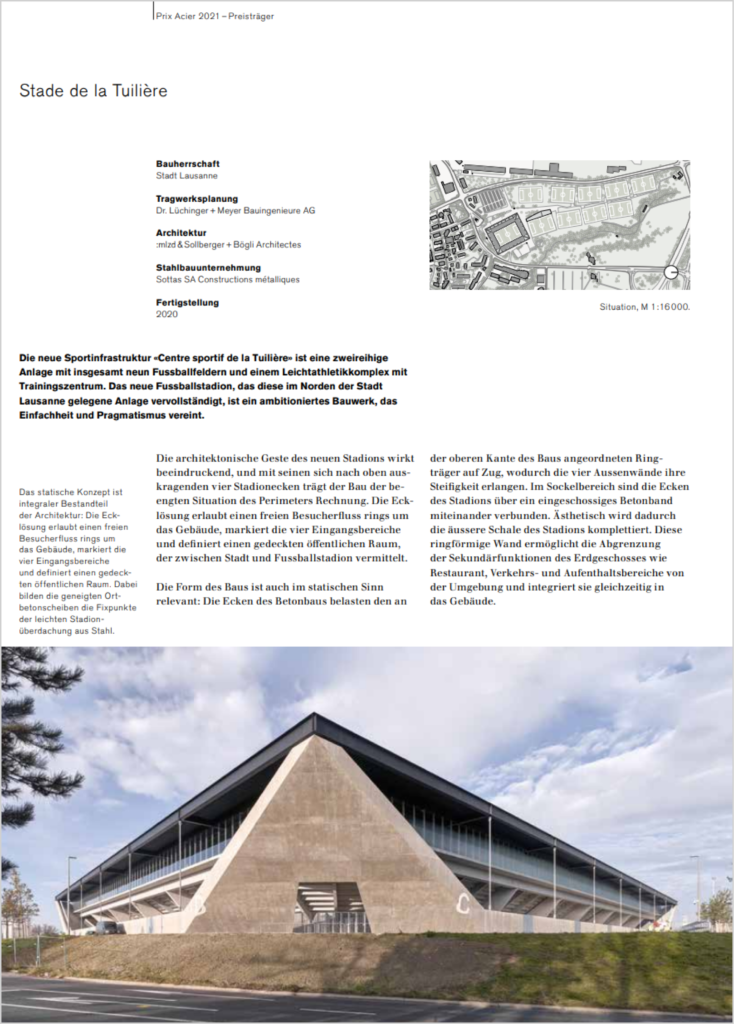

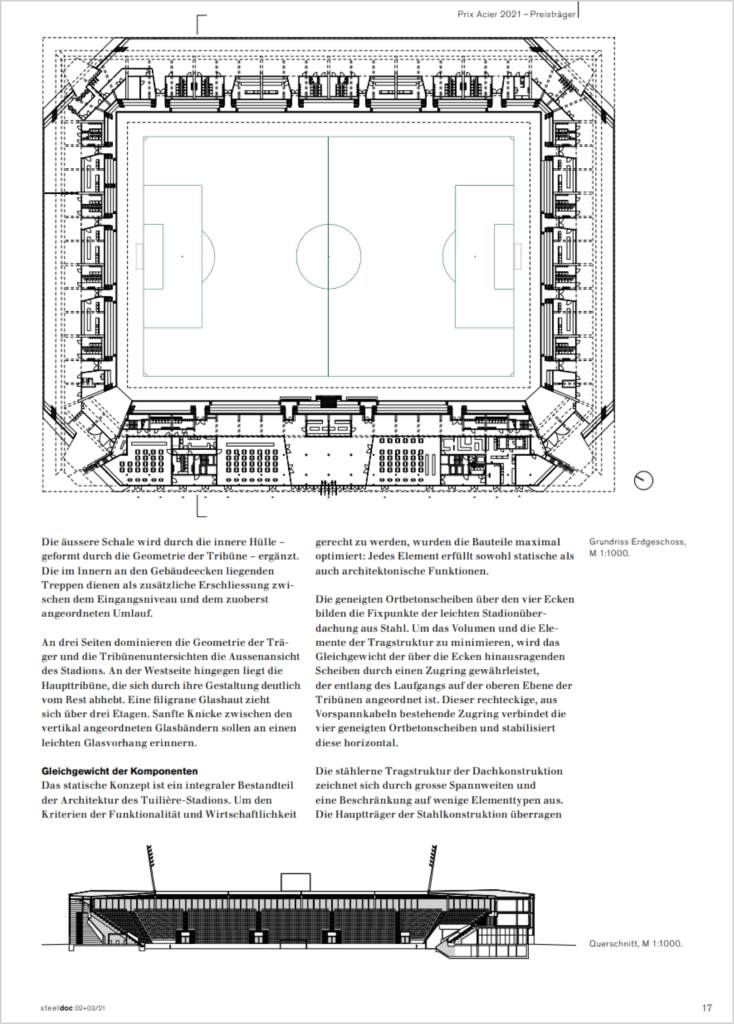

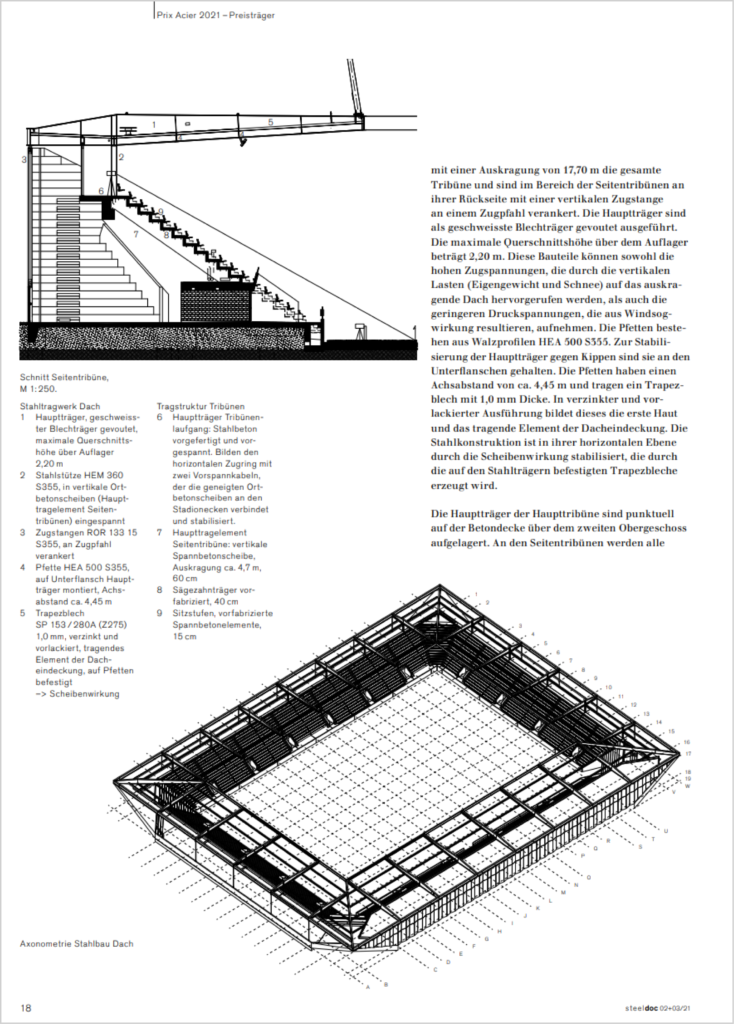

Die neue Sportanlage „Centre sportif de la Tuilière“ ist eine zweireihige Aneinanderreihung von insgesamt neun Fussballfeldern und einem Leichtathletikkomplex einschließlich Trainingszentrums. Das neue Fussballstadion befindet sich im Norden der Stadt Lausanne und ist ein ehrgeiziges Bauwerk, das Einfachheit und Pragmatismus miteinander verbindet.

Ausschließlich für Fussballspiele und Grossveranstaltungen konzipiert, zeichnet sich dieses Sportgebäude durch seine einfache und zugleich effiziente Architektur aus.

Aufgrund des Sportbegegnungsprogramms und seiner Lage am Stadtrand konzentrierten sich die Planer dieses gross angelegten Bauwerks vor allem auf seine primäre Funktion, nämlich einen Sportkomplex. Dank seiner rudimentären, aber bemerkenswerten Struktur trägt es eine starke Symbolik für die kulturelle, sportliche und architektonische Identität der Stadt. Seine Struktur ist in erster Linie konventionell und erfüllt die Anforderungen, die für jedes Sportstadion typisch sind. Die Tribünen sind steil abfallend, so dass das Publikum buchstäblich hautnah am Geschehen sein kann, ebenso wie das niedrige Dach, das den Applaus und die Gesänge der Fans verstärkt. Dieses architektonische und strukturelle Ensemble soll einen bedeutenden Beitrag zu den Veranstaltungen leisten, die dort stattfinden werden.

Das neue Fussballstadion in Lausanne ist eine grossartige architektonische und technische Leistung. Es bietet eine einfache und einnehmende Lesart des Bauwerks. Die scheinbar einfache Konstruktion weist ein subtiles Gleichgewicht zwischen den verschiedenen verwendeten Materialien und Kräften auf. Das Design des Stadions, das auf einer wiederkehrenden Geometrie und klaren Linien beruht, wurde für seine perfekte Kombination aus Schönheit und Effizienz ausgezeichnet.

23 juin 2021 | Sébastien Emery

Anerkennungen

Neubau Zweite Hinterrheinbrücke Reichenau (Sora Giuvna), Reichenau-Tamins

Tragwerksplanung WaltGalmarini AG, Zürich und COWI UK Limited in Ingenieurgemeinschaft, London

Stahl- und Metallbau Unternehmen

ARGE SCHNEIDER STAHLBAU AG, Jona | JÖRIMANN STAHL AG Walenstadt | Toscano Stahlbau AG, Cazis

Photos Roman Sidler, Stéphane Braune | Video Roger Riedi

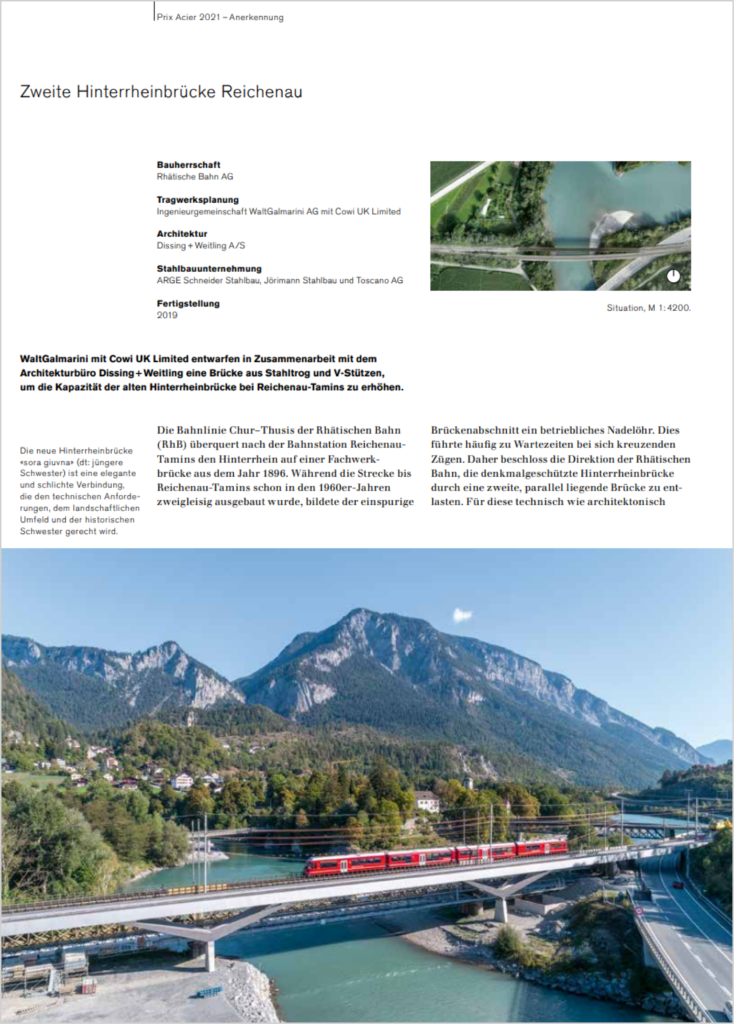

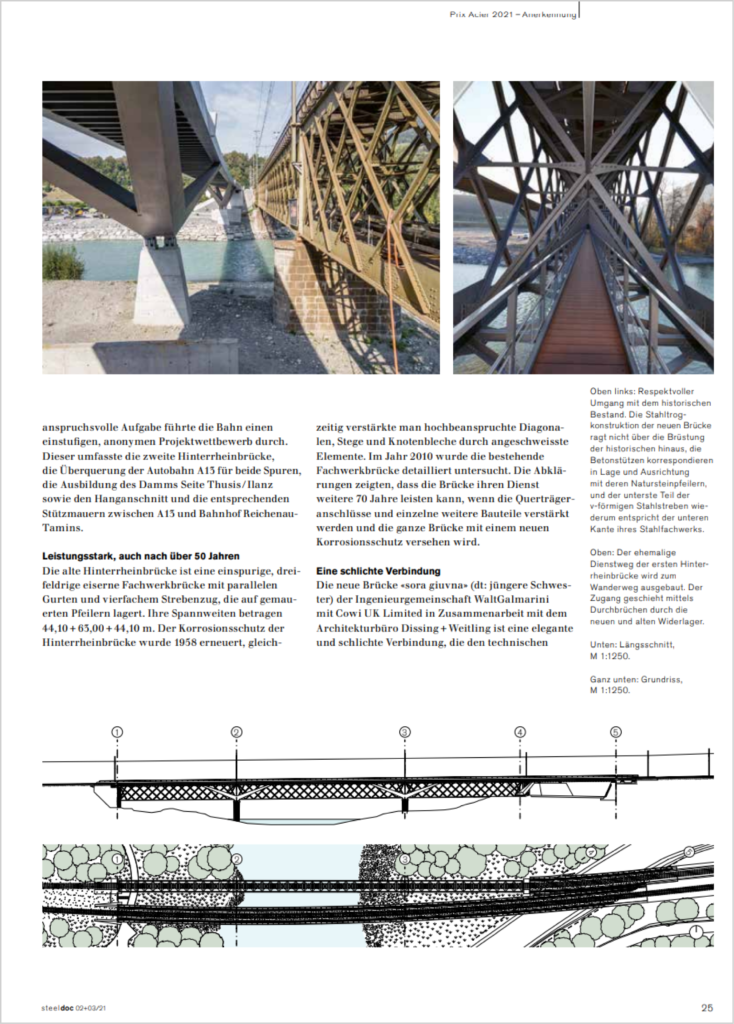

Die Bahnlinie Chur – Thusis der Rhätischen Bahn (RhB) überquert den Hinterrhein gleich nach der Bahnstation Reichenau-Tamins auf einer dreifeldrigen Fachwerkbrücke. Diese wurde im Jahr 1896 fertiggestellt.

weiterlesen

Während die Bahnstrecke von Chur nach Reichenau-Tamins schon in den 1960er Jahren zweigleisig ausgebaut wurde, bildete die einspurige Brücke ein betriebliches Nadelöhr, das häufig zu Wartezeiten bei sich kreuzenden Zügen führte. Aus diesem Grund beschloss die Direktion der Rhätischen Bahn, die denkmalgeschützte Hinterrheinbrücke durch eine zweite, parallel zu ihr über den Hinterrhein führende Brücke zu entlasten. Für diese technisch wie architektonisch anspruchsvolle Aufgabe führte die Bahn einen einstufigen, anonymen Projektwettbewerb durch.

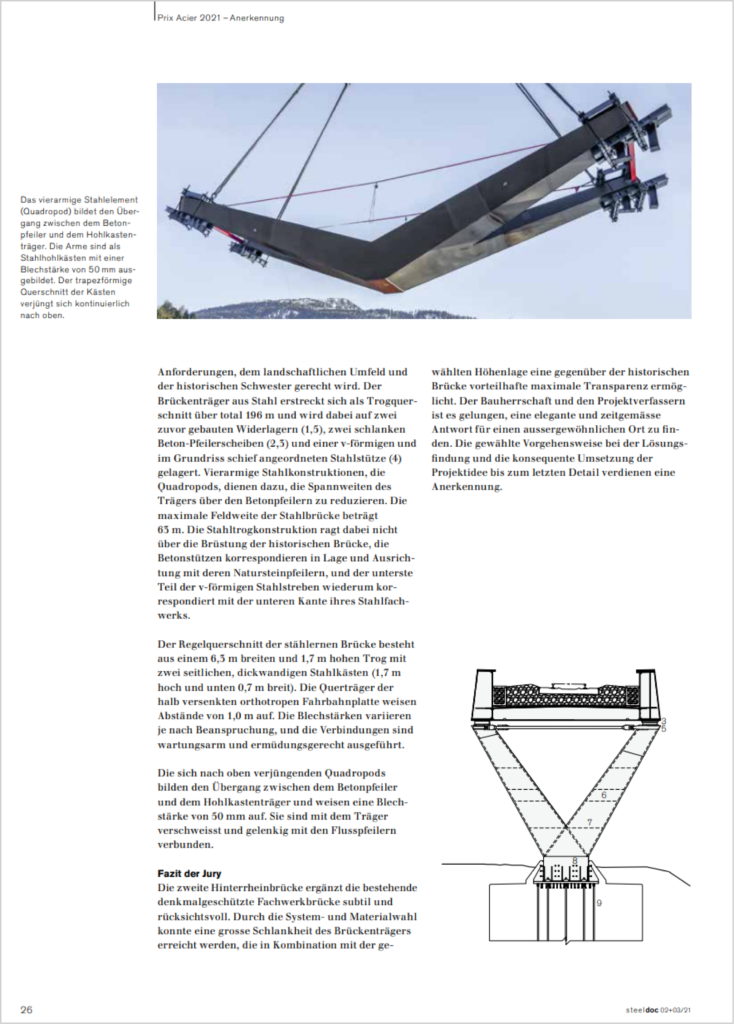

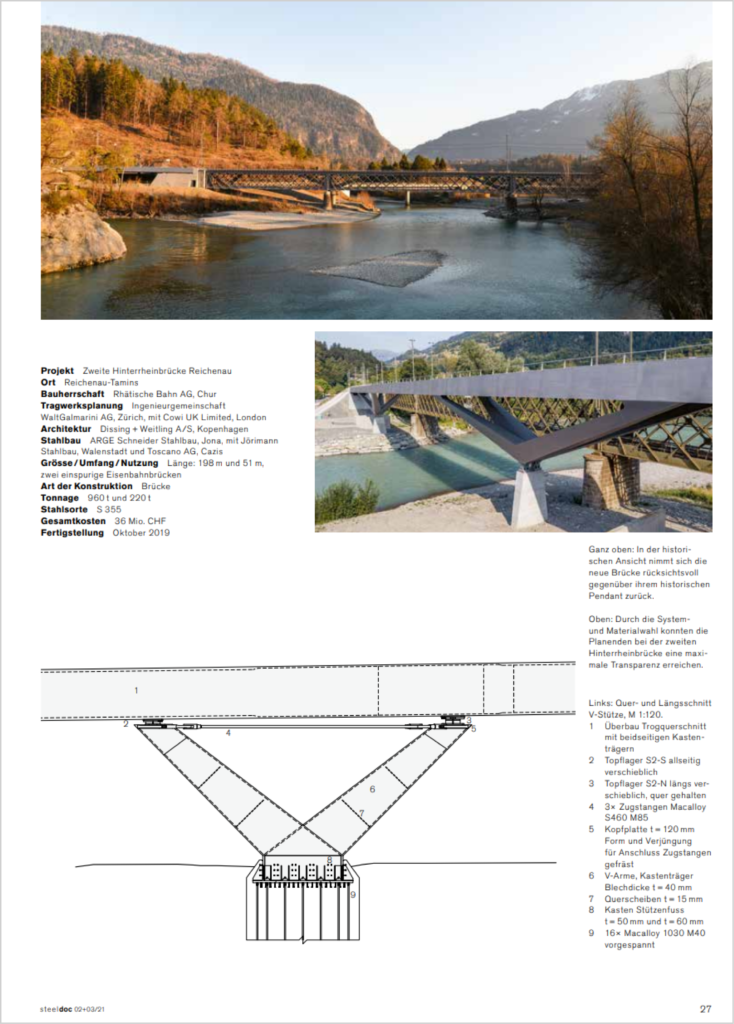

Das vorliegende Projekt ging als Sieger daraus hervor. Die zweite Hinterrheinbrücke ergänzt die bestehende, denkmalgeschützte Fachwerkbrücke selbstbewusst, aber rücksichtsvoll. Sie ist 198 m lang und ist neben den Widerlagern auf zwei Flusspfeilern und einer V-Stütze gelagert.

Die beiden Flusspfeiler liegen in der Verlängerung der Pfeiler der Fachwerkbrücke während die Position und Orientierung der V-Stütze durch die A13 gegeben ist. Vierarmige Stahlkonstruktionen, die Quadropods, dienen dazu, die Spannweiten des als Stahltrog ausgebildeten Trägers zu reduzieren. Sie sind mit dem Träger verschweisst und gelenkig mit den Flusspfeilern verbunden. Die Stahlbrücke überspannt somit die Nationalstrasse A13 und den Hinterrhein mit einer maximalen Feldweite von 63 m.

Durch die System- und Materialwahl konnte eine grosse Schlankheit des Brückenträgers erreicht werden, die in Kombination mit der gewählten Höhenlage eine gegenüber der historischen Brücke vorteilhafte maximale Transparenz ermöglicht hat. Die während des Bauvorgangs in Betrieb stehende Bahn- und Strasseninfrastruktur stellte hohe Anforderungen an den Bauvorgang.

Der Bauherrschaft und den Projektverfassenden ist es gelungen, eine elegante und zeitgemässe Antwort für diese komplexe Aufgabe zu finden. Die gewählte Vorgehensweise bei der Lösungsfindung und die konsequente Umsetzung der Projektidee bis zum letzten Detail verdienen eine Anerkennung.

23. Juni 2021 | Gianfranco Bronzini

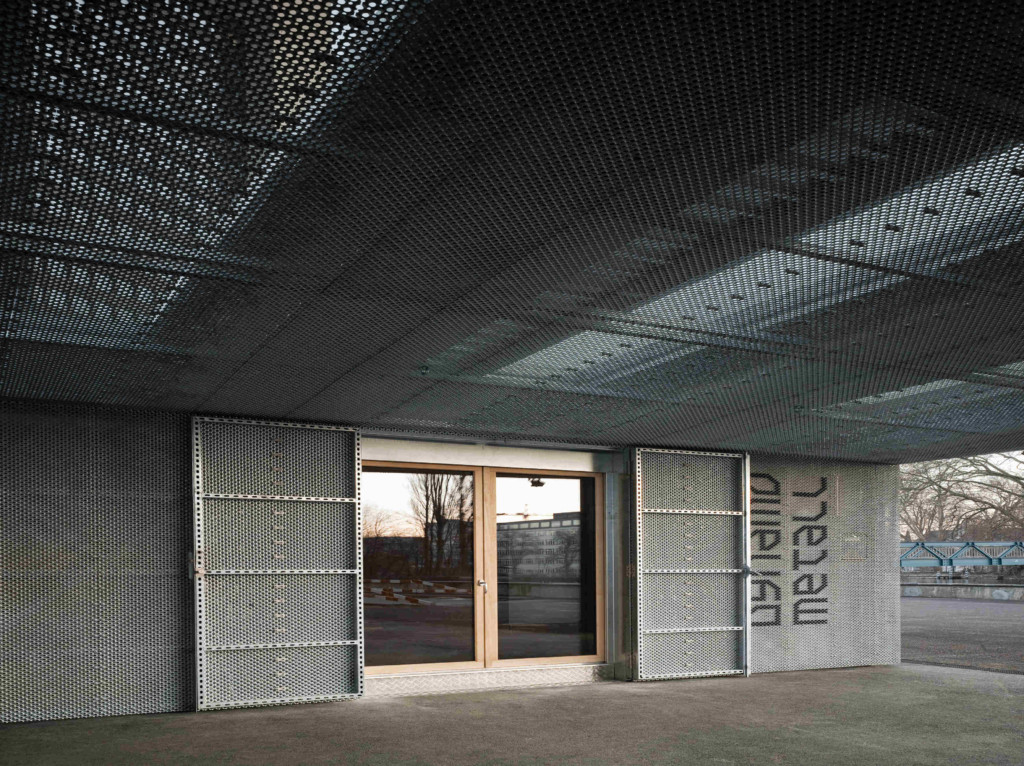

Kopfbau Halle 118, Winterthur

Tragwerksplanung Oberli Ingenieurbüro AG, Winterthur

Stahl- und Metallbau Unternehmen Wetter AG, Stetten

Photos Martin Zeller | Video Roger Riedi

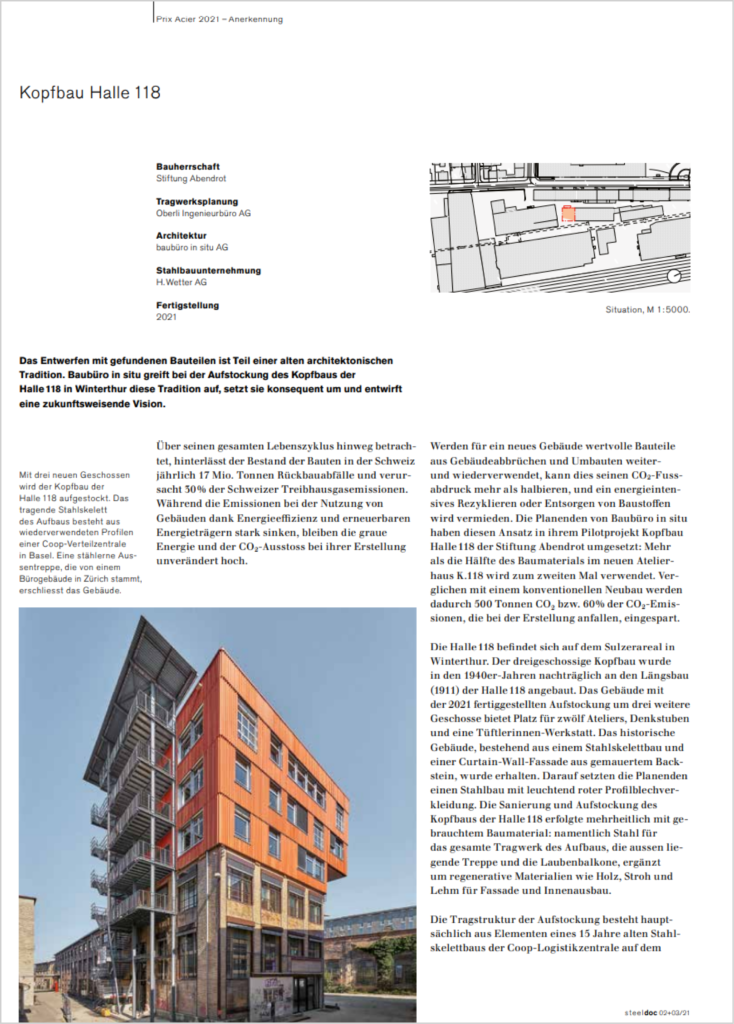

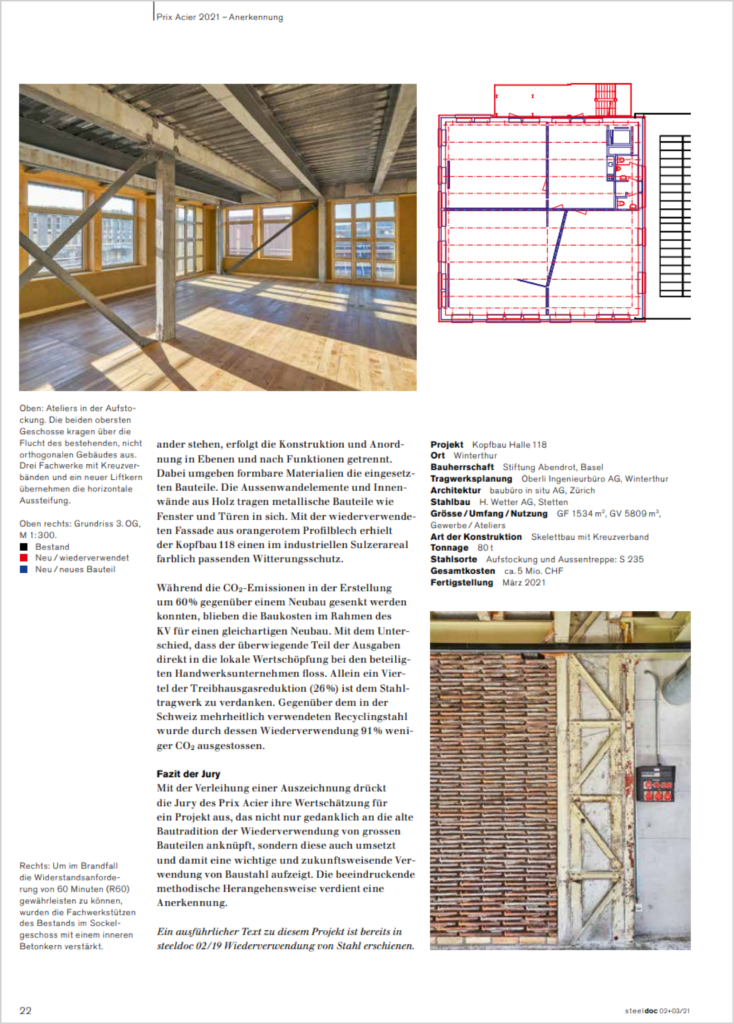

Die Wiederbelebung einer Tradition

Das Entwerfen mit gefundenen Bauteilen, sei es als unsichtbare funktionale Bestandteile oder aber als Spolien, welche den architektonischen Charakter eines Gebäudes prägen, ist Teil einer alten und bedeutenden architektonische Tradition. Aufgrund vieler unterschiedlicher Entwicklungen und Hindernisse ist diese Entwurfstradition aber weitgehend aus der zeitgenössischen Baupraxis verschwunden.

weiterlesen

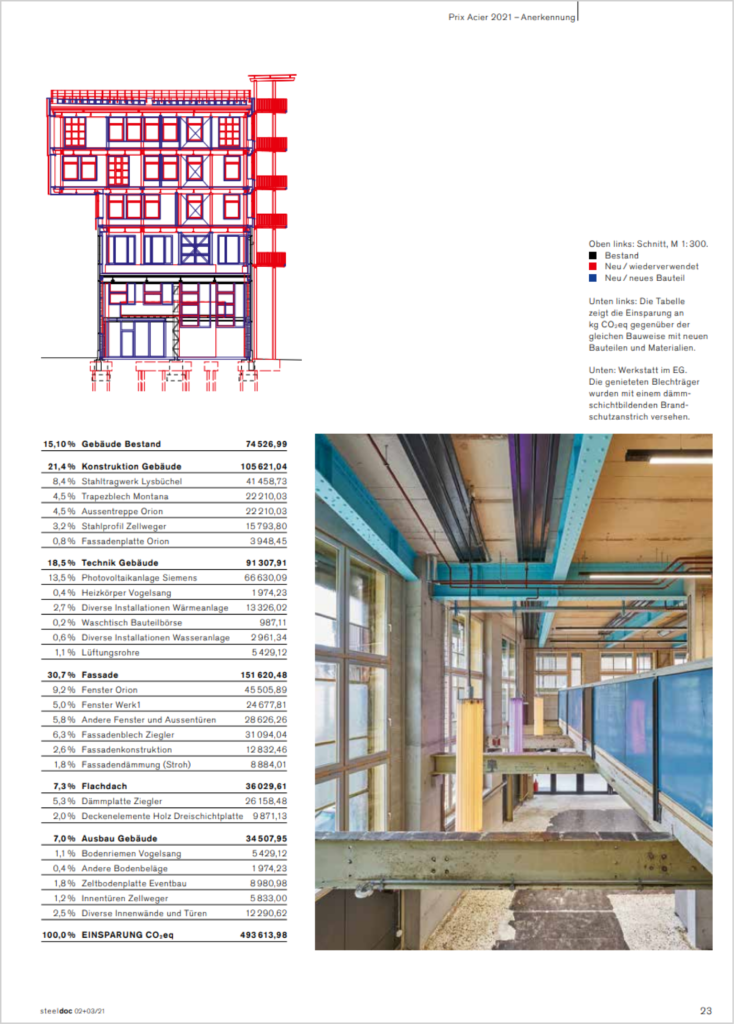

Angesichts des mit 30% bedeutenden Anteils der Rückbauabfälle an den jährlichen Treibhausgasemissionen der Schweiz ist der von der Stiftung Abendrot, dem baubüro in situ ag, dem Ingenieurbüro Oberli und der Wetter AG umgesetzte Ansatz ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Baukultur.

Die Projektverfassenden praktizieren und verfeinern seit Jahrzehnten eine pragmatische und fruchtbare Auseinandersetzung mit der gebauten Umwelt ausgehend von Bauteilen für die der normale Markt keine Verwendung findet. Ausgangspunkt der Aufstockung des Kopfbaus der Halle 118 für Ateliers und Gewerbe, war die Wiederverwendung von andernorts nicht mehr gebrauchten primären Bauteilen wie Tragkonstruktion, Treppe und Fassade.

Alle Dinge die schon da sind sowie Holz, Stroh, Lehm

Die Architektinnen und Architekten von in situ fassen die von ihnen entwickelte Herangehensweise zusammen mit dem griffigen Motto «Alle Dinge die schon da sind sowie Holz, Stroh, Lehm». Mit Dingen die schon da sind ist nicht gemeint, dass die Dinge schon am Ort sind, sondern, dass sie irgendwo schon physisch existieren und dem Projekt zur Verfügung stehen. Diese Vorgehensweise macht aus der Bauaufgabe eine logistische Herausforderung deren Bewältigung zu ungewohnten Ab- oder Unabhängigkeiten zwischen Bauteilen und damit zu einem nur schwer einschätzbaren architektonischen Ausdruck führt. Das Resultat ist bewusst pragmatisch und primär die gebaute Antwort auf die Frage, ob und wie ein funktional komplexer Neubau zu einem grossen Teil mittels wiederverwendeter Stahlbauteile wirtschaftlich erstellt werden kann.

Fazit der Jury

Mit der Verleihung einer Anerkennung drückt die Jury des Prix Acier ihre Wertschätzung für ein Projekt aus, welches nicht nur gedanklich an die alte Bautradition der Wiederverwendung von grossen Bauteilen anknüpft, sondern diese auch gekonnt umsetzt und so eine wichtige und zukunftweisende Verwendung von Baustahl aufzeigt.

23. Juni 2021 | Simon Hartmann

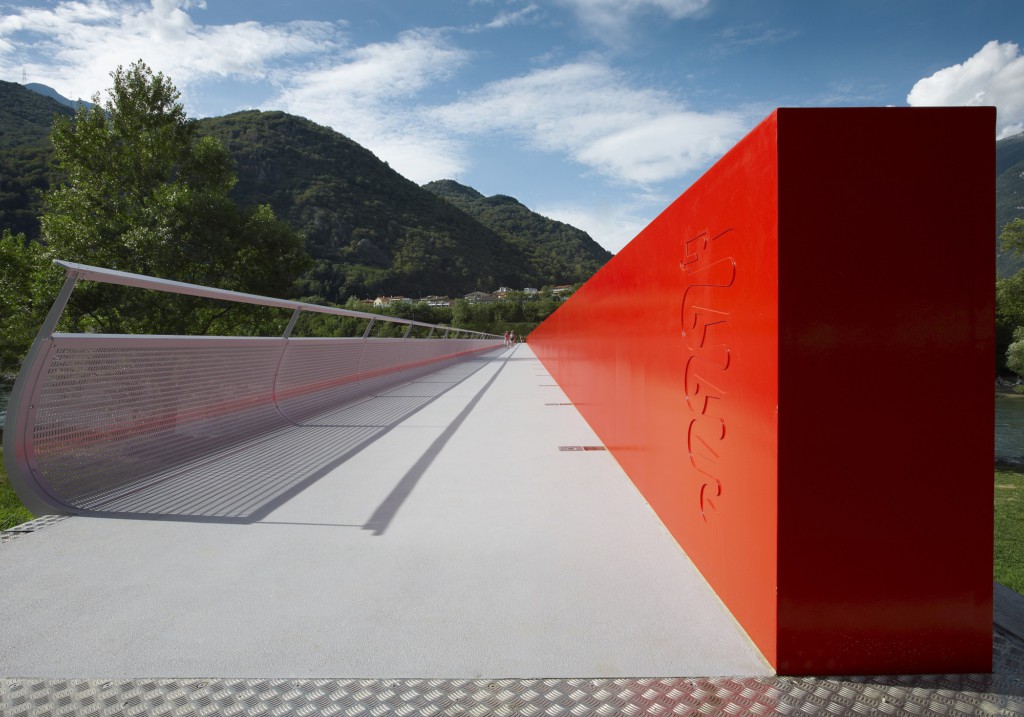

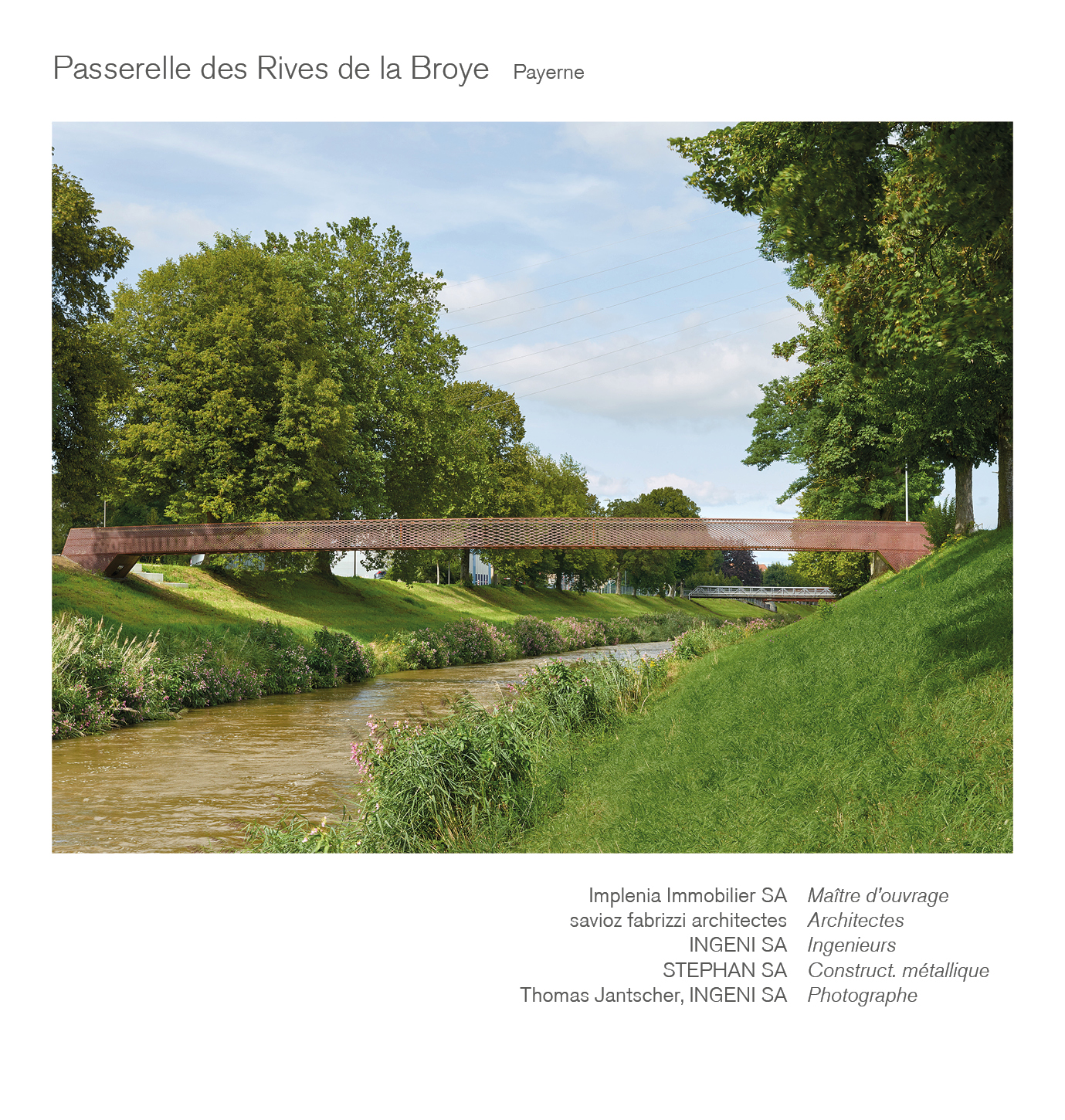

Passerelle des Rives de la Broye, Payerne

Tragwerksplanung INGENI SA, Carouge

Stahl- und Metallbau Unternehmen Stephan SA, Givisiez

Photos Thomas Jantscher | Video Roger Riedi

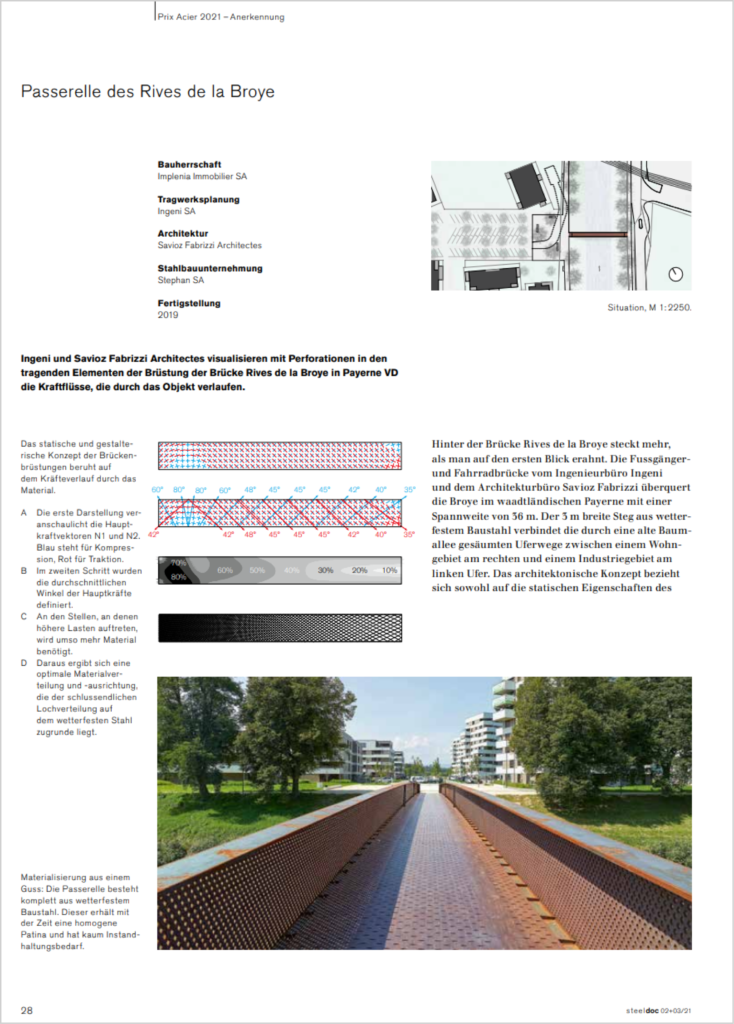

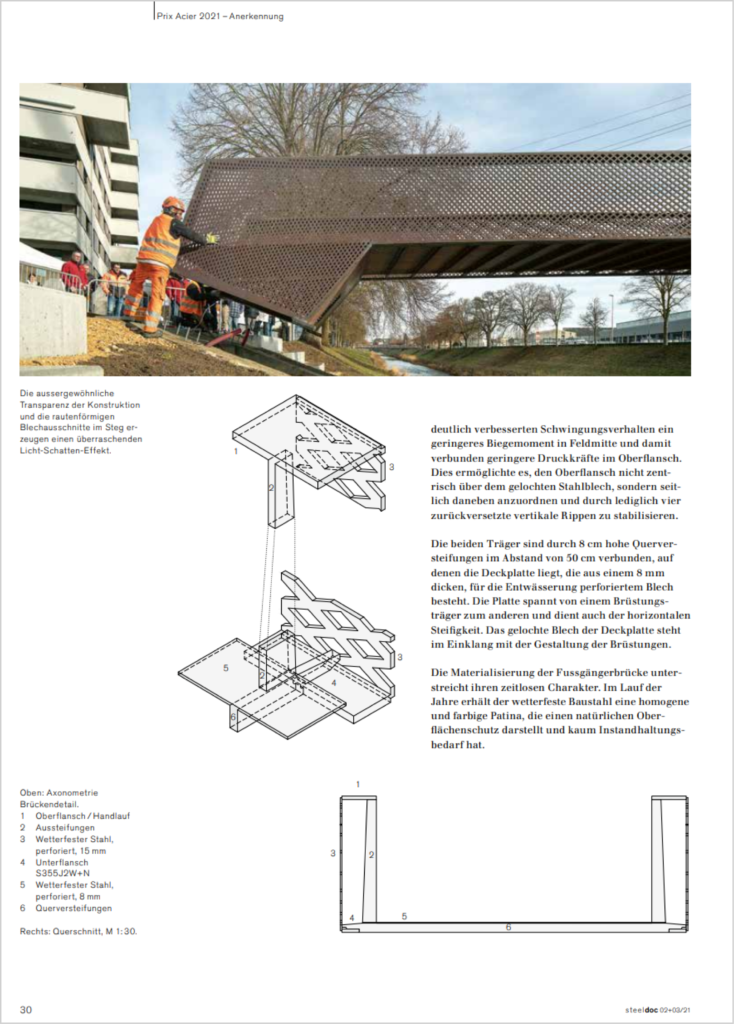

Das Projekt für die Fussgänger- und Fahrradbrücke über die Broye vom Ingenieurbüro Ingeni SA und von Savioz Fabrizzi Architectes ging als Sieger aus einem Wettbewerb im Einladungsverfahren hervor. Die 3 Meter breite Passerelle aus wetterfestem Baustahl (Corten) überspannt das Flüsschen Broye im waadtländischen Payerne mit einer Spannweite von gut 36m.

weiterlesen

Sie verbindet elegant die durch eine alte Baumallee gesäumten Uferwege zwischen einem Wohngebiet am rechten mit einem Industriegebiet am linken Ufer.

Auf den ersten Blick wirkt die Passerelle wie eine rein funktionale Trogbrücke. Dem versierten Betrachter sticht aber sofort die ungewohnte Transparenz der Konstruktion ins Auge, welche sogar die dahinterliegenden Bäume durch die rautenförmigen Blechausschnitte im Steg durchschimmern lässt und sich so harmonisch in die malerische Landschaft einfügt.

Mit einer sorgfältig konzipierten Beleuchtung wird mit diesem Effekt auch nachts gekonnt gespielt. Diese ausgeprägte Transparenz konnte primär dank der Einspannung der Passerelle an den beiden Widerlagern erreicht werden. Die Ingenieure von Ingeni reizten diesen Parameter konsequent aus: Der Wendepunkt, wo die Druckkraft im Oberflansch in eine Zugbelastung übergeht, liegt ziemlich exakt im Drittelspunkt der Spannweite.

Das Lagereinspannmoment bewirkt neben einem deutlich verbesserten Schwingungsverhalten ein geringeres Biegemoment in Feldmitte und damit verbunden geringere Druckkräfte im Oberflansch. Dies ermöglichte es, den Oberflansch nicht wie gewohnt zentrisch über dem Steg, sondern seitlich, winkelförmig dahinter verborgen, anzuordnen und durch lediglich vier zurückversetzte vertikale Spezialrippen zu stützen. Diese zurückversetzte Anordnung der vertikalen Bauteile ist die Grundlage für den mit dem harmonisch auslaufenden Rautenmuster nahtlos erzeugten Licht-Schatten-Effekt.

Die Rautenwinkel folgen in diesem Muster dem Verlauf der Spannungstrajektorien und der Öffnungsgrad im Steg reduziert sich fliessend mit zunehmender Querkraft zu den Auflagern hin. Die Planenden haben es dabei nicht nur bei einer reinen Perforation der Stegbleche belassen, sondern durch partielle Schrägstellung des Schneidkopfs beidseits eine Anschrägung der Rautenschnittkanten erzeugt, was den Transparenzeffekt durch Lichtreflektionen zusätzlich verstärkt. Nur dank numerischen Berechnungsmethoden konnte dieses Rautenmuster optimiert und die für den automatisierten Blechzuschnitt notwendigen Maschinensteuerungsdaten automatisch generiert werden. Es ist ein ausgezeichneter Beweis dafür, dass die Digitalisierung und die parametrische Planung im Stahlbau längst Einzug gehalten haben.

Der unendlich rezyklierbare Werkstoff Stahl lässt zudem das Gedankenspiel zu, dass die hier herausgeschnittenen Blechstücke nach der Aufbereitung im Walzwerk bei einer anderen Passerelle eine tragende Rolle übernehmen werden.

Die verborgen mutige Ingenieurleistung, die dezente Gestaltung der Planenden und die höchst anspruchsvolle aber sorgfältige Umsetzung des Stahlbauers verdienen eine Anerkennung.

23. Juni 2021 | Bernhard von Mühlenen

Jury

Jurypräsidentin

Astrid Staufer

Dipl. Arch. ETH SIA BSA

Staufer & Hasler Architekten, Frauenfeld

Gianfranco Bronzini

Dipl. Bauing. FH SIA REG A

Conzett Bronzini Partner AG, Chur

Sébastien Emery

Dipl. Ing. HES

Stephan SA, Freiburg

Gabriele Guscetti

Dipl. Ing. EPFL SIA, FAS

Ingeni SA, Genf / Lausanne / Freiburg / Zürich

Simon Hartmann

Dipl. Arch. ETH BSA

HHF architekten, Basel

Aldo Nolli

Dipl. Arch. ETH SIA BSA

Durisch + Nolli Architetti Sagl, Massagno

Jacqueline Pauli

Dr. sc. ETHZ Bauing. SIA

ZPF Ingenieure, Basel / Zürich

Judit Solt

Dipl. Arch. ETH SIA | Fachjournalistin BR

Chefredaktorin TEC 21, Zürich

Bernhard von Mühlenen

Dipl. Bauing. HTL eMBA

Direktor AM Suisse, Zürich

(bis Sommer 2021: SENN AG, Oftringen)

Publikationen

steeldoc 02+03/21 Prix Acier 2021

Ein Gespräch über das Jurieren des Prix Acier und den Stahlbau

Nachdem sie 2018 als Jurymitglied bei der siebten Ausgabe des Schweizer Stahlbaupreises dabei war, präsidiert Astrid Staufer in diesem Jahr die Jury des Prix Acier 2021. Im Gespräch mit dem SZS berichtet sie über ihre Beweggründe, sich für den Stahlbau in der Schweiz einzusetzen, ordnet die Bedeutung des Prix Acier ein und erzählt von der Jurierung des diesjährigen Preises.

Die ausführliche Vorstellung der sieben ausgezeichneten Projekte finden Sie in der Bautendokumentation steeldoc 02+03/21.

Alle eingereichten Projekte Prix Acier 2021

Gewinnerprojekte

Doppelwohnhaus in Bolligen

Bauherrschaft Privat

Tragwerksplanung Schnetzer Puskas Ingenieure AG

Stahl- und Metallbau Unternehmen MLG Holding AG

Photos Caspar Martig | Video Michael Husarik, markagefilm.ch

Das Doppelwohnhaus in Bolligen befindet sich in einer Umgebung von mehrheitlich eingeschossigen, kleineren Wohnbauten mit Flachdach. Die Parzelle grenzt an der oberen Seite an die Zufahrtstrasse und fällt dann leicht gegen Süden hin ab. Diese leichte Hanglage öffnet das Grundstück und erlaubt einen wertvollen Blick in die Weite.

weiterlesen

Das Wohnhaus steht als Skelettbau auf einem Stahlbetonsockel. Dieser ist leicht zurückgesetzt, wodurch eine Schattenfuge entsteht und der eigentliche Stahlbau von der Erde losgelöst wird und somit an Leichtigkeit gewinnt. Das Stahlskelett wird zusätzlich durch die Wahl der Öffnungen hervorgehoben, denn das Licht dringt ausschließlich durch raumhohe Schiebefenster ins Innere; auf konventionelle Lochfenster wird verzichtet. Auf der Seite dienen gerippte Schiebeelemente als Sonnen- und Windschutz, und unterstreichen nicht nur den Skelettbau als solchen, sondern auch den fließenden Übergang von Innen- zu Außenräumen. Außerdem verschafft die helle Decke aus Trapezprofilen dem Raumgefühl eine Leichtigkeit, die den Stahlbau charakterisiert. Durch das Sichtbarlassen der Stahlverbindungen und der Profile gelingt es den Autoren, die Eigenschaften des Materials auf authentische Weise in einer schlichten Eleganz auszudrücken.

Mit Mut und Neugier wurde die akustische, thermische und feuerpolizeiliche Herausforderung die der Stahlbau mit sich bringt, angenommen und bewiesen, dass diese Schwierigkeiten auch in Wohnbauten überwindbar sind. Der hohe Initialaufwand wurde nicht gescheut.

Das gegebene Potential des Grundstücks, das den Blick in die Weite gewährt, wird durch die offene, fließende und leichte Architektur hervorragend interpretiert und die Materialwahl mit seinem spezifischen Ausdruck entsprechend konsequent eingesetzt.

Mobile Passerelle des Genfer Jet d’eau

Tragwerksplanung INGENI SA

Stahl- und Metallbau Unternehmen STEPHAN SA

Photos Adrien Barakat | Video Michael Husarik, markagefilm.ch

Die mobile Fussgängerbrücke vervollständigt die Promenade des Jet d’Eau, ein neuer öffentlicher Bereich für Fussgänger. Vom Genfer Ufer bis zum Jet d’Eau erstreckt sich eine 200 Meter lange Brücke aus Stahl mit einer Gehfläche aus massiven Eichenholzplanken. Sitzbänke und die wie Riffs konzipierten Entspannungsbereiche laden die Passanten zum Verweilen ein.

weiterlesen

Herzstück der Promenade ist die aus Edelstahl, Bronze und Holz konstruierte Fussgängerbrücke, welche darauf ausgelegt wurde, die Durchfahrt der Schiffe zu ermöglichen, ohne dabei den Fussgängerverkehr zu behindern. Ist der Jet d’Eau in Betrieb, befindet sich die Brücke in horizontaler Position und ermöglicht somit Fussgängern wie auch Personen mit eingeschränkter Mobilität den uneingeschränkten Nutzen der Promenade. Bei Nichtbetrieb des Jet d’Eau hebt sich die Brücke wellenförmig an und erlaubt so den Booten die Einfahrt in den Hafen, während die Fussgänger die nun in eine Treppe verwandelte Brücke weiterhin überqueren können.

Das Tragwerk der Fussgängerbrücke besteht aus einem speziell entwickelten Scherenmechanismus, der durch den Einsatz einer möglichst geringen Anzahl Kolben die Brücke von einer geschwungenen in eine gerade Geometrie verwandelt. Die Ausführung dieses Bauwerkes wurde durch den Einsatz hochwertiger Materialien und robuster Technologien ermöglicht um es dauerhaft in der Zeit zu verankern. Die Brücke liegt auf jeder Seite an zwei Punkten auf. Dadurch werden Auflage-bedingungen ähnlich einer Auflegerbrücke geschaffen. Die Stützpunktkraft ist insbesondere bei angehobener Brücke erheblich. Die horizontale Stabilität beruht auf der Einfügung von Querträgern in die tragenden Scheren auf beiden Seiten der Brücke.

Die Jurymitglieder, Ingenieure wie Architekten, waren sofort von dem einfachen, erfinderischen und einleuchtenden System, dessen komplexer Mechanismus dennoch leicht nachvollziehbar ist, fasziniert gewesen.

Die mobile Fussgängerbrücke ist ein innovatives und ausgeklügeltes, weltweit einzigartiges Stahlbauwerk.

Aussichtsturm Poissy Galore, Carrieres-sous-Poissy, Frankreich

Tragwerksplanung

Schnetzer Puskas International AG | EVP ingénierie

Stahl- und Metallbau Unternehmen Teopolitub S.A.S.

Photos Iwan Baan | Video Michael Husarik, markagefilm.ch

Der Aussichtsturm (Observatoire) ist neben dem Insektenmuseum einer der neuen Bauten des Parc du Peuple de l’Herbe in Carrières-sous-Poissy. Er setzt sich aus vier aufeinandergestapelten, hüttenförmigen Körpern zusammen und erreicht so eine Höhe von 15m. Die Hütten sind nach oben spielerisch gegeneinander versetzt und räumlich verzerrt.

weiterlesen

Der Turm erscheint so aus mancher Perspektive faszinierend instabil. Eine Treppe, die auf die oberste Ebene führt, verbindet die vier Hütten. Zwei der Hütten bestehen lediglich aus der stählernen Gitterstruktur. Bei den anderen beiden sind einzelne Flächen mit Holzlatten verkleidet. Der Weg hinauf wird damit zu einem 360° Aussichtserlebnis, bei dem sich gross gerahmte Blicke auf den Park und die Seine eröffnen.

Die Tragstruktur besteht im Wesentlichen aus vier raumhaltigen Stahlrahmenkonstruktionen , welche mit einfachen HEB-Profilen zusammengebaut sind. Diese Rahmenkonstruktionen wurden im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle baukastenartig über Schraubenverbindungen miteinander verbunden. Die Aussteifung des Turms gegenüber den horizontalen Einwirkungen erfolgt in Längsrichtung integral durch die Treppenerschliessung und in Querrichtung pragmatisch über ausgekreuzte Zugstangen. Das optisch verzerrt in Erscheinung tretende Tragwerk ist geschickt, einfach und wirtschaftlich konstruiert. Obwohl es dem Betrachter auf den ersten Blick schwer fällt die Lastabtragung zu erkennen, liegt dem Gebäude eine einfache statische Struktur zu Grunde. Um den Turm noch eleganter in Erscheinung treten zu lassen und die Schlankheit der Stahlprofile noch zu erhöhen ist die ganze Stahlkonstruktion in weiss gestrichen.

Das spielerische Umgehen mit Kräften, die sorgfältige Gestaltung des Bauwerks, die Sparsamkeit der Materialen, sowie die präzise Umsetzung verdient eine Auszeichnung.

Sozialräume für eine Werkhalle in Gwatt

Tragwerksplanung Tragstatur GmbH

Stahl- und Metallbau Unternehmen Stauffer Metallbau AG

Photos Patric Furrer | Video Michael Husarik, markagefilm.ch

Die Architekten Furrer Jud ergänzen in Gwatt eine Werkhalle im Fahrleitungssektor durch Sozialräume zur Steigerung des Wohlbefindens der Mittarbeitenden. Damit die betrieblichen Abläufe im knappen Aussenraum gewährleistet bleiben, positionieren sie die Neubauten im Inneren der Halle.

weiterlesen

Die neuen Funktionen werden in der südöstlichen Ecke platzsparend gestapelt. Eine raumhoch verglaste, neue Öffnung der sonst mehrheitlich geschlossenen Halle versorgt die Sozialräume grosszügig mit Licht. Die Garderoben liegen ebenerdig, der Schulungsraum in der Mitte und der Aufenthaltsraum zuoberst, mit einem direkten Bezug zur neu erstellten Balkonschicht.

Nach sorgfältiger Analyse durch den Ingenieur werden das existierende, überdimensionierte Stahltragwerk sowie die stillgelegte, 20 Tonnen tragende Laufkatze zum Einbau der neuen Räume aktiviert. Die beiden Obergeschosse werden als hybride, leichte Konstruktionen aus Stahl und Holz-Hohlkastenelementen in die Kranbahn eingehängt und erübrigen so eine zusätzliche Fundation. Die Mehrlasten lassen sich elegant über die bestehende Tragkonstruktion ableiten.

Dank der heterogenen Materialisierung der drei Geschosse aus Sichtkalksandstein im Erdgeschoss, dunklem Stahl im mittigen und silbergrauem Profilblech im Obergeschoss sowie einer verglasten Fuge zwischen Erd- und Obergeschossen scheinen die Einbauten zu schweben. Die umlaufenden Treppen und Podeste aus lichtdurchlässigen Gitterrosten unterstreichen diesen Effekt noch.

Die neue Glashülle präsentiert sich als Pfosten-Riegel-Konstruktion. Sie übernimmt die Rhythmen der nachbarlichen Wellblechfassade und bildet mit ihr ein harmonisches Ganzes. Auffällig ist die einer Fassaden-Befahranlage ähnliche Balkonaufhängung, welche die Hängestatik des Inneren aussen zelebriert und die Neubauten andeutet.

Das Projekt von Furrer Jud überzeugt von der innovativen und nachhaltigen Programmlösung, die Nutzungen im Inneren der Halle zu stapeln und diese in das vorhandene Tragwerk zu integrieren, bis hin zur präzisen und erfindungsreichen Detaillierung und verdient daher den Prix Acier 2018.

Anerkennungen

Ankunftshalle Bahnhof St. Gallen

Tragwerksplanung Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG

Stahl- und Metallbau Unternehmen Tuchschmid AG

Photos STUDIO WILLEN GMBH | Video Michael Husarik, markagefilm.ch

Die neue Ankunftshalle des Bahnhofs St. Gallen dringt in der Lücke zwischen Bahnhofgebäude und Rathaus zum Platz vor und markiert dadurch den eigentlichen Ort der Ankunft und Abreise. Durch das architektonische Konzept Akari als ein dem Japanischen entnommenen Synonym für Helligkeit, Licht und Schwerelosigkeit wird die Ankunftshalle bewusst in Kontrast zur primär steinigen Architektur der bestehenden Gebäude um den Bahnhofplatz gesetzt.

weiterlesen

Der lichtdurchsetzte Innenraum am Tag und der leuchtende Kubus in der Nacht bilden einen erkennbaren Orientierungspunkt, welcher den Übergang von Stadt zu Eisenbahn und die Drehscheibe zu den einzelnen Verkehrsträgern bildet.

Die Tragstruktur der laternenartigen Ankunftshalle besteht aus einem vierfach punktgestützten Stahlträgerrost als Dachkonstruktion, an welchem umlaufend Stahlschwerter als Tragelemente der Glasfassaden abgehängt sind. Vier am Stützenfuss und im Trägerrost eingespannte Rahmenstützen, welche unter Berücksichtigung der flankierenden Leitungsführung als Kreuzstützen ausgebildet sind, vervollständigen das klare und regelmässige Tragwerk. An den Dachrändern des allseitig über die Stützenachsen auskragenden Trägerrosts sind die Stahlschwerter der Fassadenkonstruktion unmittelbar an die Kragträger des Daches biegesteif angeschlossen, was der Halle eine filigrane Eleganz verleiht.

Die direkt am Stahlbau befestigten, quadratischen Glasscheiben sind im Dachbereich aufgelegt und fixiert, im Bereich der Fassaden durch Chromstahlkonsolen an vier Punkten pro Glas gehalten und sowohl horizontal wie auch vertikal überschuppt, wodurch die Fassade zum freihängenden Vorhang wird. Durch die erzeugte Lichtdurchlässigkeit werden bei Tag und in der Nacht sowohl Aussenform wie Innenraum synchron sichtbar.

Die sorgfältige Gestaltung des Bauwerks und die präzise planerische wie ausführungstechnische Umsetzung auf einem sehr hohen Niveau verdient eine Anerkennung.

Radsatzlager, SBB Reparaturcenter in Zürich Altstetten

Tragwerksplanung WaltGalmarini AG

Stahl- und Metallbau Unternehmen Aepli Stahlbau AG

Photos Lukas Murer | Video Michael Husarik, markagefilm.ch

Plötzlich stand dieser Bau da und strahlte. An der Vernissage von Case Study Steel House in den Zürcher SBB-Werkstätten, wo das Institut Konstruktives Entwerfen der ZHAW anhand von MockUps die Resultate der interdiziplinären Forschungskooperation zum hybriden Stahlbau präsentierte, schien der neue Nachbar der Halle D wie durch Feenhand auf das Areal getragen: ein eigentlicher Prototyp des intelligent komponierten Stahlbaus.

weiterlesen

Ruhig und besonnen die Sprache des Werkareals aufnehmend stand da ein Bauwerk, das der konstruktiven Logik des Ortes erwachsen war und dennoch in frischem Glanz erstrahlte. Niemand wusste damals, von wem es stammte und wie es zustande gekommen war. Im Rahmen dieser Preisverleihung leuchtete es nun zwischen den anderen Projekten hervor und offenbarte die Hintergründe seiner Erscheinung als kleines, aber feines Meisterwerk an wohlproportioniertem tektonischem Ausdruck und sensibler konstruktiver Präzision.

Das erste Lob geht an die Projektverantwortlichen der SBB, die erkannt haben, dass sog. „Nutzbauten“ ebenso manifester Teil der Stadt und der Baukultur sind wie andere Baugattungen, denen grössere Aufmerksamkeit zufliesst; beim Bauwerk handelt es sich nämlich um ein einfaches Dach, das im SBB-Reparaturencenter Radsätze und Werkstoffcontainer vor dem Regen schützen soll. Diese „simple“ Aufgabe hat das Projektteam in einen mustergültigen Dialog der Konstrukteure übersetzt. Jedes Element ist Teil eines sowohl konstruktiv als auch gestalterisch sinnfälligen Ganzen, betört Augen, Sinne und Geist. Sechs gestockte Ortbetonstützen tragen das Dach mit einer Abmessung von 24.2m x 53.5m. Fünf Hauptträger aus HEA-Profilen überspannen die Halle als einfache Balken in Querrichtung, während die beiden seitlichen Abfangwerke in Längsrichtung eine Distanz von 26m überbrücken. Der umlaufende Robustheitsträger ist ebenso wirksam als Gestaltungsmittel eingesetzt wie die Sekundärstützen an den Stirnseiten, die dank diesem die Aufpralllast der LKWs nicht voll aufnehmen müssen. Alles kommt schlüssig zusammen und formt eine hoch elegante, ausdrucksstarke Raumgestalt.

Jury

Jurypräsident

Peter Berger

Dipl. Arch. ETH HTL BSA SIA

Judit Solt

Dipl. Arch. ETHZ SIA

Alain Nussbaumer

Prof. Dr. dipl. Ing. EPFL SIA

Mateja Vehovar

Dipl. Arch. ETH SIA, MSc in

Stefan Cadosch

Dipl. Arch. ETH SIA

Mario Fontana

Prof. em. Dr. Mario Fontana

Sibil Sträuli

Dipl. Arch. ETH SIA

Daniel Meyer

Dipl. Ing. ETH SIA SWB

Gewinnerprojekte

Hängebrücke bridgingMZAMBA – Südafrika Eastern Cape

Bauherrschaft

bridgingMZAMBA, Community Steering Committee

Tragwerksplanung

Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich

Stahl- und Metallbau Unternehmen OMT, Otmar Machine Tools

Photos Dr. Lüchinger+Meyer Bauingenieure AG, Zürich

Die Brücke überspannt den Fluss Mzamba und verbindet die beiden Seiten der Schlucht, um der Bevölkerung der ärmeren Seite Zugang zu Infrastrukturen wie Schule oder Krankenstation auf der anderen Flussseite zu ermöglichen. In enger Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinde und Stammesältesten der Region wurden im Vorfeld die Anforderungen definiert und alle notwendigen Voraussetzungen für den Bau geschaffen.

weiterlesen

Die Einzelteile wurden in der Werkstatt vorgefertigt und vor Korrosion geschützt, vorgespannte Seile stabilisieren die filigrane Konstruktion. Aus statischer Sicht handelt es sich um ein Seiltragwerk mit zwei Pylonen, die das Bauwerk in drei Felder unterteilen. Von den Tragseilen sind Stahl-Hohlprofile als Bügel abgehängt, auf welchen der Gehweg aufliegt, bestehend aus Stahlprofilen in Brückenlängsrichtung und einem Holzrost. Unterhalb der Gehwegebene befinden sich die Stabilisierungsseile.

Der Standort der Brücke wurde so gewählt, dass die Gründung der Pylone auf und die Verankerung der Spannseile in Felsformationen erfolgen konnten. Somit war auch der einfache und sichere Zugang der Brücke von beiden Uferhängen aus gewährleistet.

Dieses Benefizprojekt wird für die Besonderheit ausgezeichnet, alle Bestandteile auf die schwierige Zugänglichkeit und fehlende Infrastruktur hin zu optimieren. Auf diese Weise konnten die Bauelemente mittels Muskelkraft vor Ort transportiert und von angelernten Kräften zusammengebaut werden. Dass dabei en passant auch diverse statische Probleme gelöst werden konnten, prädestiniert dieses Projekt umso mehr für den Prix Acier.

Die zum Teil sehr schwierigen topgraphischen Randbedingen und die mannigfaltigen Anforderungen wurden bravurös gemeistert. Es entstand eine stringente und den Ort prägende Brücke. Das statische System ist richtig hergeleitet, die Brücke angemessen konstruiert. Auch die Gestaltung der Brücke in ihrer Gesamtheit und in ihren Details ist gelungen. So vermag sowohl die topographische Einbettung als auch die formal einfach gefügte Konstruktion gleichermassen zu überzeugen. Das Material Stahl wurde hier in all seinen Eigenschaften richtig eingesetzt und leistet für das Benefiz-Projekt einen wertvollen Beitrag.

Hilti Innovationszentrum – Schaan, Liechtenstein

Tragwerksplanung Dr. Schwartz Consulting AG, Zug und Dr. Deuring + Oehninger AG, Winterthur

Stahl- und Metallbau Unternehmen Baltensberger AG, Höri

Photos Walter Mair, Basel

Der Erweiterungsbau des in Liechtenstein ansässigen Weltkonzerns Hilti bündelt die verschiedenen Unternehmensbereiche von Forschung und Entwicklung in einem kompakten Innovationszentrum. Das Herz der Anlage ist die langgestreckte Versuchshalle, die dreiseitig von Labor- und Büroräumen ummantelt ist. In den Bürogeschossen wurde durch die Raum- und Tragstruktur sowie durch den Deckenspiegel der quadratischen Akustikpaneele eine strenge aber flexible Ordnung geschaffen.

weiterlesen

Diese verdichtet sich durch die abstrakten, leicht spiegelnden Glastrennwände und präzise gesetzten Deckenleuchten zu einer atmosphärischen Arbeitsumgebung. Das durchgängige Fensterband der Fassade bezieht dabei auch die Weite der umgebenden Landschaft mit ein.

Strukturell setzt sich der Bau aus einem hybriden Tragwerk zusammen, bei dem Stahl und Beton, aber auch Platten und Fachwerkträger, im Verbund wirken. Stahl wird dort eingesetzt, wo er seine Leistungsfähigkeit entfalten kann: Verbindungsbrücken aus zwei geschosshohen Fachwerken überspannen bis zu 25 Meter weit die stützenfreie Versuchshalle und erzeugen Räume, die als Gemeinschaftszonen der Interaktion zwischen «Hand- und Kopfarbeit» dienen und auch Einblicke in die verschiedenen Arbeitsbereiche gewähren.

Die Kontrolle über den in Stabwerkmodellen minutiös untersuchten Kraftverlauf führt nicht nur zu einem optimierten Tragwerk, sondern auch zu Knoten, bezüglich derer lediglich zu beklagen ist, dass man ihre Schönheit teilweise hinter der Brandschutzverkleidung nicht bestaunen kann.

Der Bau entwickelt innen wie aussen eine grosse Kraft, nutzt dabei seine Massstäblichkeit aus und beeindruckt durch die Kohärenz von Typologie und konstruktiver Struktur. Die repräsentative Aura eines Hauptsitzes wird ohne Prunk durch die präzise architektonische Übersetzung einer klar formulierten Firmenphilosophie erreicht. Das Hilti Innovationszentrum ist damit nicht nur bezogen auf den Stahlbau auszeichnungswürdig.

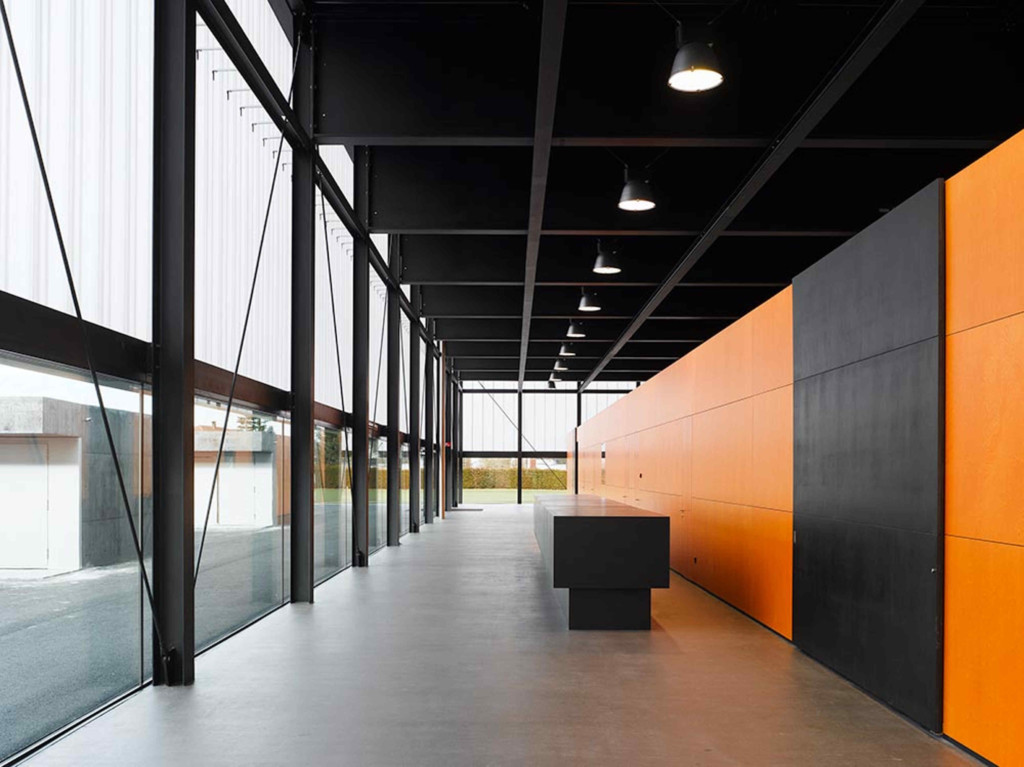

Headquarter Sky-Frame – Frauenfeld

Tragwerksplanung Borgogno Eggenberger + Partner, St. Gallen

Stahl- und Metallbau Unternehmen Aepli Stahlbau, Gossau

Photos Claudia Luperto

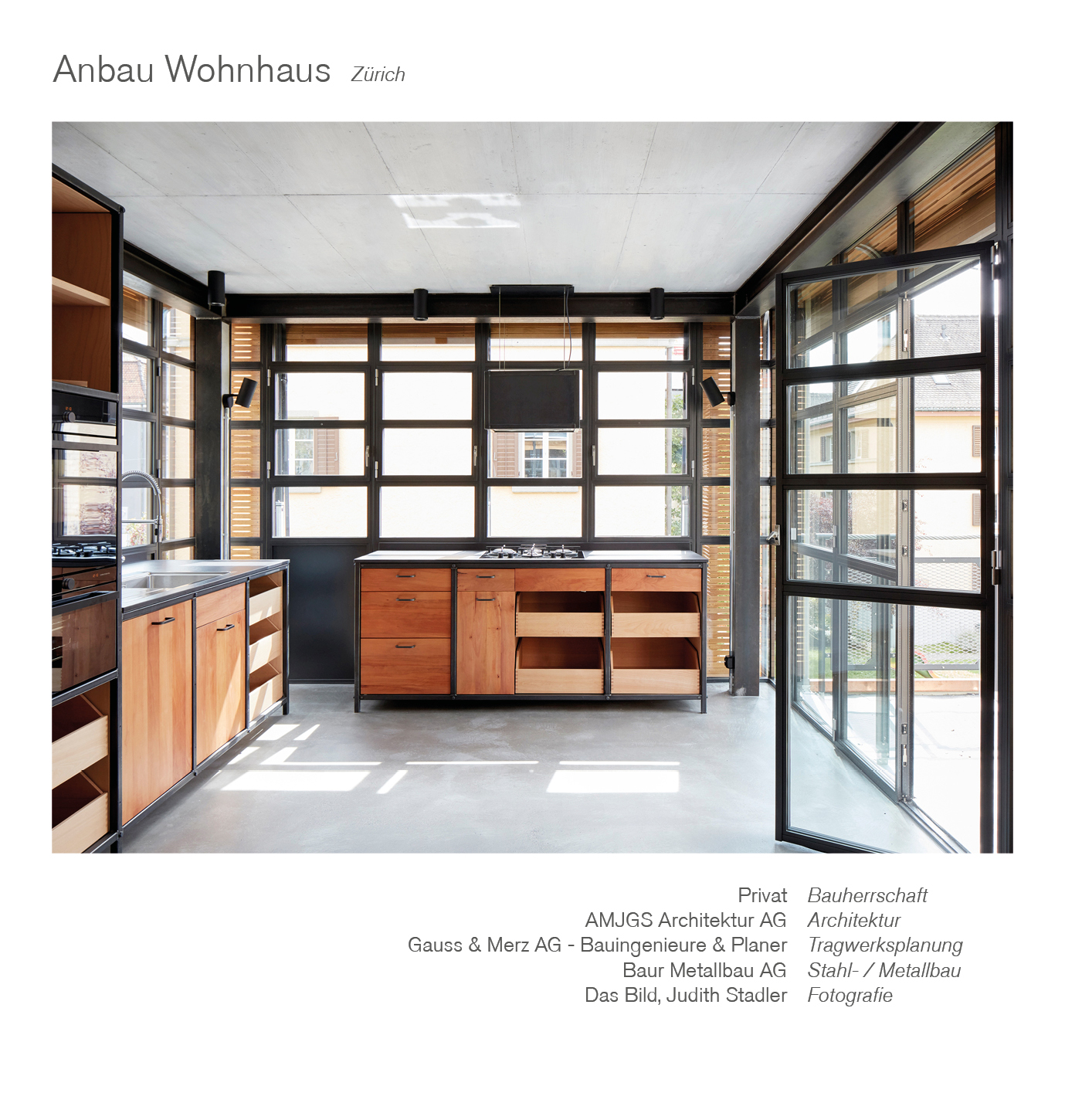

Für das neue Hauptquartier des Entwicklers und Produzenten für rahmenlose Schiebefenster wurde ein Geschossbau von hoher Nutzungsflexibilität entwickelt, in welchem Produktion, Fertigung, Ausstellung und Administration geschickt übereinander gestapelt werden.

weiterlesen

Der dreigeschossige Stahlskelettbau steht auf einem steifen Untergeschoss aus Stahlbeton. Erdgeschoss und 1. Obergeschoss sind in Verbundbauweise (Stahl-Beton) ausgeführt, das zweite Obergeschoss sowie das Hochregallager als reiner Stahlbau. Die Stabilität wird hauptsächlich durch massive Lift- und Treppenkerne erreicht. Dank innovativem Brandschutz, unter anderem mittels Naturbrandmodell, kann der Stahl offen in seiner materiellen Kargheit gezeigt werden.

Die äussere Identität erhält das Gebäude südseitig durch die vorgelagerte Brise-Soleil-Struktur mir Pflanzentrögen. Durch die Bepflanzung, welche wechselnde Blüte- und Wachstumsphasen aufweist, erhält die Fassade einen lebendigen Jahreszeitenkalender und einen effektiven sommerlichen Wärmeschutz. Gegen Norden hin öffnet sich die Fassade als reiner Glaskubus und entfaltet Fernwirkung für die sich auf der Autobahn nähernden Fahrzeuge. Sie wirkt technisch, modern und zeitlos.

Rund um den Innenhof des Bürogeschosses wurde eine Sky-Frame-Welt aufgebaut, welche den Innen-Aussen-Bezug, die Boden- und Deckenbündigkeit sowie die Perfektion im Ausführungsdetail aufzeigt. Im Produktionsbereich wird zudem mit einem „Catwalk“ über den Fertigungsstrassen und einem Einblick ins Hochregallager ein inszenierter Höhepunkt des Firmenrundgangs geboten.

Die überraschende Frische im architektonischen Ausdruck ohne modische Aufdringlichkeit, die präzise Konstruktion von hoher Detailqualität und insbesondere die Umsetzung einer Firmen- und Produktephilosophie in ein Gebäude von hoher Qualität machen die bemerkenswerte Arbeit auszeichnungswürdig.

Anerkennungen

Instandsetzung Rheinbrücke – Reichenau

Tragwerksplanung ARGE Jörimann Stahl AG | Schneider Stahlbau AG

Stahl- und Metallbau Unternehmen

Kontrakorrosion Rickenbacher GmbH, Ferdi Rickenbacher, 8634 Hombrechtikon | SIKA Bau AG, Beat Taxer, 7000 Chur

Photos Conzett Bronzini Partner AG, Chur

Die denkmalgeschützte Eisenfachwerkbrücke aus dem Jahre 1881, die auch im Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz aufgeführt ist, wurde durch verschiedene Instandsetzungs- und Verstärkungsmassnahmen für weitere 40 Jahre Lebensdauer fit getrimmt. Die erste Brücke über den vereinigten Rhein mit ihrem vierfachen Strebewerk zeigte die üblichen Alterserscheinungen genieteter Stahlkonstruktionen: treibende Korrosionsprodukte zwischen den genieteten Blechen, funktionsuntüchtige Rollenlager, undichte Fahrbahn und aufgebrauchter Korrosionsschutz.

weiterlesen

Allzu oft werden Fachwerkbrücken mit diesem Befund abgebrochen. Aufgrund ihres historischen Wertes, ihrer untergeordneten Rolle für den Schwerverkehr, sowie einem weitsichtigen Erneuerungskonzept konnte diese Brücke erhalten bleiben. Schwerpunkte der Bauarbeiten waren die Erneuerung des Korrosionsschutzes, der Ersatz der undichten Fahrbahnplatte durch eine neue orthotrope Stahlplatte und die Ertüchtigung der Widerlager.

Das federführende Ingenieur-Team ging mit äusserster Sorgfalt, viel Liebe zum Detail und beeindruckendem Fach- und Sachwissen ans Werk. Sämtliche Eingriffe wurden mit der Denkmalpflege abgestimmt. Auf den historischen Bestand wurde in allen Einzelheiten eingegangen, wo nötig führten die Eingriffe zu einer Klärung der Situation und zur Behebung früherer, wesentlich unsorgfältiger ausgeführter Renovationsschritte. Die historische Brücke erstrahlt heute in neuem Glanz, als wären die 135 Jahre ihres Bestehens spurlos an ihr vorbeigezogen. Zu verdanken ist dies dem Umstand, dass sich das beauftragte Ingenieurbüro auf unverkrampfte und bescheidene Art ganz in den Dienst des Erhalts eines historischen Bauwerks gestellt hat und mit umsichtigem Handeln einen wesentlichen Beitrag im baukulturellen Diskurs geleistet hat. Die stillen und überzeugenden Eingriffe sind erst auf den zweiten und dritten Blick in ihrer Dimension spür- und begreifbar. Ein derart feingliedriges Schaffen verdient in allen Belangen eine Anerkennung.

Ersatz Aarebrücke asm – Aarwangen

Tragwerksplanung Fürst Laffranchi Bauingenieure GmbH, Aarwangen

Stahl- und Metallbau Unternehmen ARGE ASM Brücke Aarwangen, Meier+Jäggi AG, Zofingen | Senn AG, Oftringen

Photos Beat Schertenleib, Ernst Trüssel – TrueArt, Langenthal

Für den Ersatz dieser über hundertjährigen Eisenbahnbrücke haben die Ingenieure und Architekten eine Neuinterpretation mit einem genieteten Fachwerkträger (Town-/Gitterträger) gewählt. Die Brücke überspannt die Aare in der Nähe des Schlosses Aarwangen, daher haben das Bundesamt für Kultur und das Berner Amt für kantonale Denkmalpflege das Projekt begleitet bis eine Lösung gefunden wurde, die auf die Qualität dieses Ortes eingeht.

weiterlesen

Es handelt sich um eine sehr schlanke Brücke mit Parallelgurtträgern und einer gleichleibenden Höhe von 3.10 Metern. Sie ruht auf drei Auflagern mit einer Gesamtlänge von 96 Metern. Die Fahrbahnplatte wird aus einer Kombination von Standardprofilen gebildet, die durch die Hauptträger verdeckt werden.

Die Brücke verwendet die vorhandenen Widerlager und auch den mittleren Stützpfeiler im Fluss. Aufgrund der geringen Höhe des Ingenieurbauwerks und der abgesenkten Position der Auflager verdeckt sie nicht den Blick auf die parallel angeordnete Strassenbrücke. Anstelle eines herkömmlichen Blechträgers mit Vollsteg wurden diese, als Neuerung, mit Öffnungen in Rautenform versehen, um so den Eindruck einer Brücke mit einer Vielzahl von Diagonalen hervorzurufen.

Die Grösse der Rauten variiert entsprechend den Schubbeanspruchungen in einem Träger mit drei Auflagern. Dies unterbricht die Monotonie des Trägers und verleiht der Brücke gleichermassen Eleganz und eine gewisse Transparenz. Diese Anmutung wird durch die grünliche Farbe noch verstärkt, die für diese Art Bauwerke typisch ist und diese zurückhaltend erscheinen lässt.

Dank ihrer Leichtigkeit, der Vorfertigung in der Werkstatt und dem Einrichten der Baustelle unter Verwendung der benachbarten Strassenbrücke während der Nacht, erforderte der Ersatz der Brücke lediglich einen Unterbruch des Bahnverkehrs von vier Wochen bei minimaler Unterbrechung des Strassenverkehrs. Dieser Ingenieurbau ist ein schönes Beispiel für eine gelungene, moderne Konstruktion in Stahl, die konstruktive Leistungsfähigkeit mit Einfallsreichtum verbindet.

Place de la Gare de La Chaux-de-Fonds

Tragwerksplanung gvh ingénieurs civils epf sia, St-Blaise

Stahl- und Metallbau Unternehmen Sottas SA constructions métalliques, Bulle

Photos frundgallina architectes

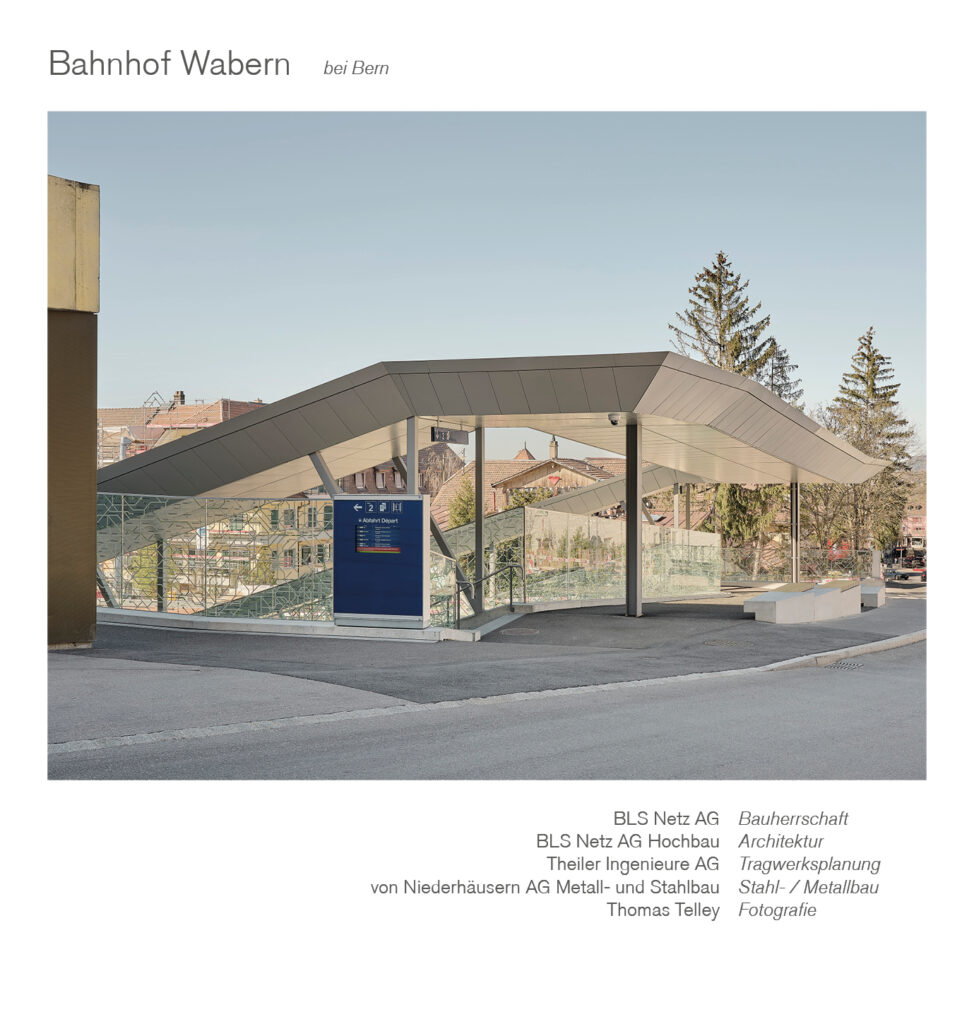

Der Bahnhofsplatz in La Chaux-de-Fonds wurde nach jahrelangen punktuellen Interventionen gesamthaft neu organisiert und gestaltet. Die Fläche des Platzes wurde vergrössert und geometrisch geklärt. Die präzise, leicht abgewinkelte Setzung zweier pavillonartiger Überdachungen bestimmt mehrere Funktionsbereiche. Sie erlaubt, den Verkehrsfluss der verschiedenen Akteure zu entflechten und die Sicherheit der einzelnen Benutzer zu verbessern.

weiterlesen

Die Dächer rahmen die Hauptfassade des Bahnhofs und öffnen den Vorplatz zur Avenue Leopold Robert. Es entsteht ein spannender Dialog zwischen den leichten, durchlässigen Stahlbauten und den historischen massiven Nachbargebäuden.

In Form und Grösse ähnlich, unterscheiden sich die beiden Pavillons in ihrer Funktion und Gestaltung. Im Westen überdeckt die Struktur den neuen Busbahnhof, die Stützenreihen begleiten die längs gerichteten Perrons und ordnen sich den Bedingungen des Busverkehrs unter. Beim östlichen Dach definiert der wie zufällig gewachsene Stützenwald unterschiedliche Begegnungszonen für Fahrradparkierung und frei verteilte Sitzbänke mit einem öffentlichen Bücherschrank.

Die Konstruktion mit äusserst schlanken Metallrohren lässt die Überdachungen sehr leicht, fast schwebend erschienen. Dank der oben und unten statisch eingespannten Stützen kann auf Verstrebungen für den Windverband verzichtet werden. Offene Eichenroste als Dachabdeckung erlauben den Abfluss von Regen- und Schmelzwasser oberhalb der Blechuntersicht und weiter in die dazu vorgesehenen Stützenrohre. Auch die elektrischen Zuleitungen für Beleuchtung, Lautsprecher und Anzeigen werden durch die Stützenrohre geführt.

Die elegante, schlanke Stahlkonstruktion erstaunt und erfreut vor allem auch im Kontext des rauen Klimas von La Chaux-de-Fonds.

Nouveau siège international de JTI – Genève

Tragwerksplanung Consortium SOM Inc. – INGENI SA, Carouge

Stahl- und Metallbau Unternehmen Zwahlen & Mayr SA, Aigle

Photos DMK photography, Thomas Jantscher

Der neue Sitz von JTI in Genf nimmt einerseits Bezug auf den städtebaulichen Kontext im Viertel der prestigeträchtigen, internationalen Bauten und andererseits auf die aussergewöhnliche Landschaft geprägt durch die Aussicht auf den See und in die Berge. Der neunstöckige Baukörper entwickelt sich als im Grundriss dreieckförmig rundumlaufendes Prisma, dessen räumliche Kontinuität durch einen gebäudehohen vertikalen Versatz in der nordöstlichen Ecke unterbunden wird.

weiterlesen

Hier liegen die beiden sich treffenden Baukörper gestapelt übereinander. Durch die teilweise Versenkung des unteren Körpers auf das Niveau des zweiten Untergeschosses erfährt der geneigt verlaufende Baukörper auf der gegenüberliegenden Seite eine Auskragung von rund 60 Metern sowie eine freie Spannweite von eindrücklichen 80 Metern. Mit dieser Geste soll die Einheit des offenen Gebäudes sowie die Zugänglichkeit für die Benutzer und Besucher inszeniert werden.

Der Massstab des Gebäudes sowie dessen zum Teil über grosse Strecken über dem Boden schwebende Erscheinung machten den Einsatz von Konstruktionen aus dem Brückenbau erforderlich. Die immensen Kräfte konnten nur durch Ausbildung einer rohrartigen Tragstruktur beherrscht werden, welche als aufgelöstes, gebäudehohes Stahlfachwerk in den Fassaden mit quasi massiven Platten ausgebildet ist. Die Decken bestehen aus quer zwischen den Fachwerkscheiben spannenden Primärstahlträgern und sekundären Verbunddecken aus Trapezblechen, die mit Leichtbeton überzogen sind. Sowohl die Pfahlfundation als auch deren Verbindung mit dem Baukörper mittels Brückenlagern stellten neben der anspruchsvollen Durchbildung des gesamten Stahlbaus extrem hohen Anforderungen an alle Projektbeteiligten. So wurden die zu erwartenden Verformungen mittels Überhöhungen kompensiert, welche allerdings im Bauzustand teilweise mittels temporärer Zugstangen kompensiert werden mussten, um bereits vor dem Einbau der Fassade die endgültige Gebäudeform zu erzwingen.

Auf bauliche Brandschutzmassnahmen konnte aufgrund einer Simulation mit Naturbrand weitgehend verzichtet werden, unterstützt durch die zukunftsorientierte, speziell für das Bauwerk entwickelte „Closed Cavity“ Fassade, welche ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen des Minergie-Standards leistet. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Stahlbauwerk entstanden, bei dem die gestalterischen und ingenieurtechnischen Belange ineinander übergehen.

Jury

Jurypräsident

Peter Berger

Dipl. Arch. ETH HTL BSA SIA

Doris Wälchli

Dipl. Arch. ETH SIA BSA

Tanja Reimer

Dipl. Ing. Architektur

Alain Nussbaumer

Prof. Dr. dipl. Ing. EPFL SIA

Joseph Schwartz

Prof. Dr. sc. techn. ETH, dipl. Bauing. ETH

Stefan Cadosch

Dipl. Arch. ETH SIA

Mario Fontana

Prof. em. Dr. Mario Fontana

Sibil Sträuli

Dipl. Arch. ETH SIA

Daniel Meyer

Dipl. Ing. ETH SIA SWB

Gewinnerprojekte

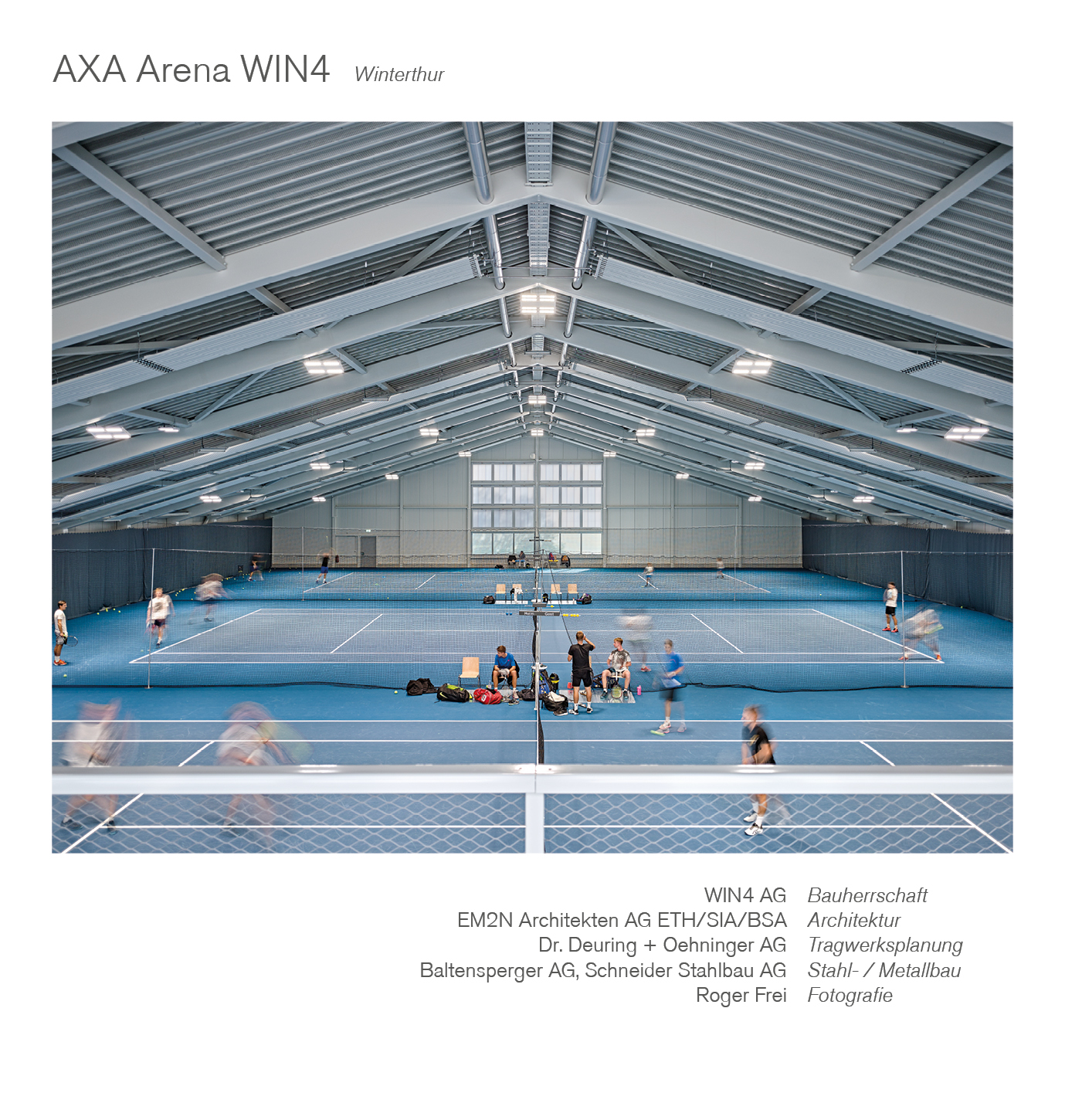

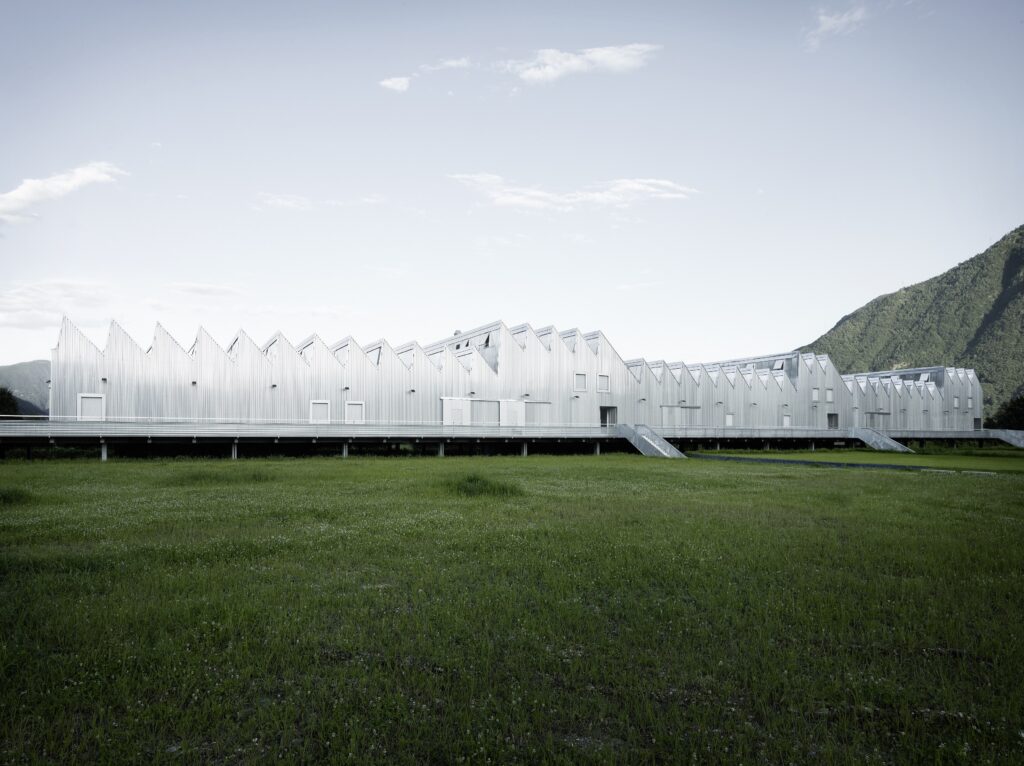

ARCA – Ausbildungszentrum SBV, Gordola

Bauherrschaft Schweizerischer Baumeisterverband SBV, Sektion Ticino

Tragwerksplanung Jürg Buchli (gest. 2010), Haldenstein

Stahl- und Metallbau Unternehmen Mauchle Metallbau AG, Sursee

Photos David Willen

Die Werkstätten des Berufsbildungszentrums des Baumeisterverbandes stehen im Gewerbegebiet von Gordola, mitten im Schwemmgebiet der Magadino-Ebene. 2003 setzte der Langensee die Ebene das letzte Mal unter Wasser und richtete an den Maschinen des Berufsbildungszentrums grossen Schaden an.

weiterlesen

Für den Neubau hoben die Architekten deshalb ihr 129 Meter langes und 29 Meter breites Gebäude mit Stützen rund drei Meter vom Boden ab. Auf der tischartigen Betonplatte stehen die silbern glänzenden Werkstätten, darunter liegen Parkplätze und Lagerflächen.Die seitlich über die Stützen auskragende Platte funktioniert als eine Art schwebendes Werksareal – die drei Abteilungen Metallbauer, Haustechniker und Holzbauer können so von beiden Seiten her erschlossen werden.Weil der Baugrund sich nicht für grosse Lasten eignete, haben sich die Architekten entschlossen, die tragenden Teile in Stahl zu bauen. Silbern schimmerndes Chromstahlblech unterstreicht die Leichtigkeit der Konstruktion.

In der Hülle spiegelt sich die Umgebung und erinnert an die zahlreichen Gewerbebauten der Magadinoebene. 43 Fachwerk-Sheds überspannen die gesamte Gebäudebreite von 27 Metern stützenfrei. Die Geometrie ist statisch begründet, denn so konnten die Träger feingliederig gebaut werden. Die Sheds bringen viel schattenlose Leichtigkeit in die Innenräume.

Die schlanke und luftige Konstruktion wird auch zur Leitungsführung verwendet: Strom, Gas, Luft werden entlang der unteren Gurte der Sheds von oben zu den einzelnen Arbeitsplätzen der Werkstätten geführt. Dreimal wird die gezackte Dachform über mehrere Sheds hinweg erhöht. Darunter liegen der aussteifende Betonkern mit den Umkleidekabinen, Waschräumen und Technikzentralen, im Obergeschoss jeweils zwei Klassenzimmer. Das Berufsschulhaus setzt die konstruktiven Mittel und Materialien sparsam und effizient ein, es nutzt eine klassische Licht- und Konstruktionslösung für eine expressive Architektur-Geste. Das Resultat ist ein leichtes und effizientes Low-Cost-Gebäude.

Tramdepot Bolligenstrasse, Bern

Tragwerksplanung Penzel Valier AG, Zürich

Stahl- und Metallbau Unternehmen JOSEF MEYER Stahl & Metall AG, Emmen H. Wetter AG, Stetten

Photos Dominique Uldry

Mit dem neuen Tramdepot am Stadtrand von Bern gelang ein harmonisches Zusammenspiel von architektonischem Entwurf und Tragwerk. Die regelmässige, streifenförmig gegliederte Halle weist eine einfachen Form auf, dank derer die hohen Ansprüche hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Organisation, kombiniert mit den Randbedingungen des knappen, schiefwinkligen Bauplatzes elegant gemeistert werden konnten.

weiterlesen

Die prägnante Form der Halle ergab sich aus der nutzungstechnischen Notwendigkeit eines maximalen, stützenfreien Abstellbereichs, der Länge eines Tramzugs sowie den Anforderungen der notwendigen Kurvenradien. Die Planer entwickelten eine Struktur, die sowohl in der heutigen, als auch in den beiden vorgesehenen Erweiterungsphasen bezüglich Nutzung, Tragstruktur und architektonischer Gestaltung höchsten Anforderungen gerecht wird.

Die Überdachung wird über die gesamte Hallenlänge von rund 200 Metern durch eine Sheddachstruktur aus Stahlfachwerkträgern geführt. Eine einzige Stützenreihe trennt den Abstell- vom Unterhaltsbereich. Zur Längsaussteifung der Halle sind die inneren und äusseren Stützen paarweise V-förmig angeordnet. Sie zeichnen sich als gestaltbildendes Grundmotiv in Struktur und Rhythmus der Fassade ab und prägen damit die Gesamterscheinung des Gebäudes. Für die Ausbauetappen können die bestehenden Fassaden demontiert und die Spannweiten der Fachwerkträger bis zu 90 Meter verlängert werden.

Das äussere Erscheinungsbild der Halle wird geprägt durch die Leichtigkeit der Glas-Aluminiumhülle, durch deren transluzente Verkleidung nicht nur die farbigen Tramzüge, sondern ebenso das zusammengesetzte stählerne Tragwerk durchschimmern. Die grossflächige Verglasung sowohl in den Fachwerkträgern als auch in den Fassaden ermöglichen nicht nur hervorragende Belichtungsverhältnisse, sondern ebenfalls günstige klimatische Verhältnisse dank der Sonneneinstrahlung und erlaubt es, dank der solaren Einstrahlung die Halle in der Übergangszeit auch ohne Heizenergie zu betreiben.

Die Jury überzeugte die Nachhaltigkeit des Bauwerks hinsichtlich der vorbildlichen Nutzungsflexibilität. Hier ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Stahlbauwerk entstanden, bei dem die gestalterischen und ingenieurtechnischen Belange ineinander übergehen.

Birsbrücke, Birsfelden

Tragwerksplanung zpf.Ingenieure AG, Basel

Stahl- und Metallbau Unternehmen Schneider Stahlbau AG, Jona

Photos Roman Keller

Die neue Birsbrücke liegt im stark frequentierten Naherholungsgebiet der Stadt Basel unmittelbar an der Mündung der Birs, zwischen der Grünanlage Birskopf auf der Basler Seite und dem Birsfelder Rheinpark. Mit einem sanften Bogen über den Fluss passt sie sich hervorragend in die sensible Landschaft ein.

weiterlesen

Für eine möglichst klare und dünne Verbindung der beiden Ufer, musste die Tragkonstruktion unter der Belagsfläche angeordnet sein. Als statisches System wählte das Planerteam einen Zweifeldträger mit Spannweiten von 50.5 und 25.0 Metern. Die 75.5 Meter lange Brücke weist eine Konstruktionshöhe von lediglich 68 Zentimetern auf, so dass die Spannweite dem 72fachen der Konstruktionshöhe entspricht. Möglich wurde diese Schlankheit durch die leichte und gleichzeitig steife orthotrope Brückenplatte aus Stahl.

Um die Eigenfrequenzen der Brücke, die bei dieser Bauweise auftreten können, aus dem kritischen Bereich zu verschieben, wurde das statische System durch die Variation der Spannweiten beziehungsweise der Steifigkeiten der Brückenabschnitte optimiert. Weiterhin werden die Schwingungen mittels Dämpfern eingeschränkt. Diese „Tilger“ sind in den Viertelspunkten der grösseren Spannweite angeordnet.

Der Ansatz, eine Tragkonstruktion zu realisieren, die wegen ihres optimierten statischen Systems nur eine geringe kritische Eigenfrequenzen aufweist und deshalb mit möglichst wenig Schwingungstilgern funktioniert, ermöglichte diese äusserst schlanke und dennoch effiziente Tragstruktur.

Verbindung Plessur – Halde, Chur

Tragwerksplanung Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich

Stahl- und Metallbau Unternehmen Tuchschmid AG, Frauenfeld

Photos Tuchschmid AG

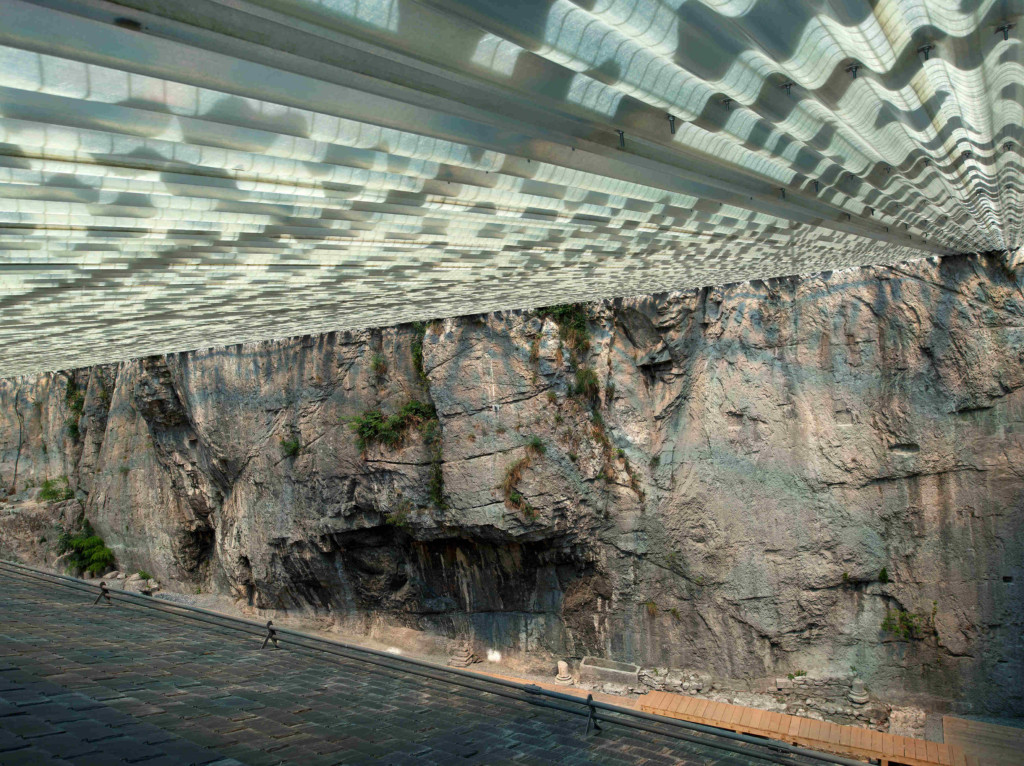

Die sichere und vom Strassenverkehr entkoppelte Verbindung zwischen den zwei Schulstandorten wurde mit architektonischen Mitteln in Szene gesetzt und zu einem räumlichen Erlebnispfad erweitert. Nähert man sich der neuen Fussgängerverbindung zwischen den beiden Standorten der Kantonsschule Chur „Plessur-Aue“ und „auf der Halde“ bleibt man unwillkürlich und fasziniert stehen: Ist das nun eine in der Bewegung erstarrte Zahnradbahn, eine Raumskulptur, die den bischöflichen Weinberg in Beschlag nehmen will oder ein raffiniert in die Hangkante modellierter Fussgängersteg?

weiterlesen

Die filigrane Stahlkonstruktion, die zuweilen massig und lastend, zuweilen schwebend, fast papieren erscheint, ist mehr als ein reines Schutzdach, das die Passanten weitgehend trockenen Fusses einen beachtlichen Höhenunterschied überwinden lässt: Sie ist skulptural ausgebildet, geht einen stimmungsvollen optischen und haptischen Dialog mit dem Fels und der Umgebung ein und bereichert die bereits dramatische Landschaft um einen baulich sehr präzisen Akzent.

Das Projekt überzeugt durch die klare architektonische Ausformulierung, die bewusste Materialwahl und das zurückhaltende, aber sehr inspirierende, konstruktive Konzept von Lift, Treppe und Überdachung. Die Konstruktion besticht durch die hochpräzise und in allen Facetten professionelle Ausführung. Es entsteht ein kompositorisches Zusammenwirken, das den Schülern ein intensives räumliches Erlebnis vermittelt.

Anerkennungen

Schauhaus Botanischer Garten, Grüningen

Tragwerksplanung Tuchschmid AG, Frauenfeld

Stahl- und Metallbau Unternehmen Tuchschmid AG, Frauenfeld

Photos Tuchschmid AG

Anstelle zweier alter und stark sanierungsbedürftiger Gewächshäuser wurde 2012 ein modernes Schauhaus realisiert. Die Stahl-Glas-Konstruktion fügt sich harmonisch in den Garten ein und beherbergt im ganzjährig warmen Klima eine reiche Palette an Pflanzen.

weiterlesen

Die vielen Grossgehölze im botanischen Garten waren die Inspirationsquelle für die Verbindung von vier „Stahlbäumen“ zu der Tragstruktur des Gewächshauses. Diese Stahlbäume sind aus Flachstahllamellen zusammengefügt, welche aufgefächert den Stamm als Stütze bilden. Die Einzellamellen kreieren, wie Äste weit auskragend, ein Baumdach, auf welchem die Dachverglasungen aufliegen und die vertikalen Verglasungen anschliessen.

Das Schauhaus besticht durch seine Poesie, in welcher funktionelle, gestalterische wie auch konstruktive Anforderungen auf eine beeindruckend einfache und doch gestalterisch äusserts überzeugende Art und Weise in Einklang gebracht wurden. Als Metapher des Gewachsenen bietet die Stahlstruktur den Gewächsen Raum und Schutz zugleich – eine überzeugende Symbiose.

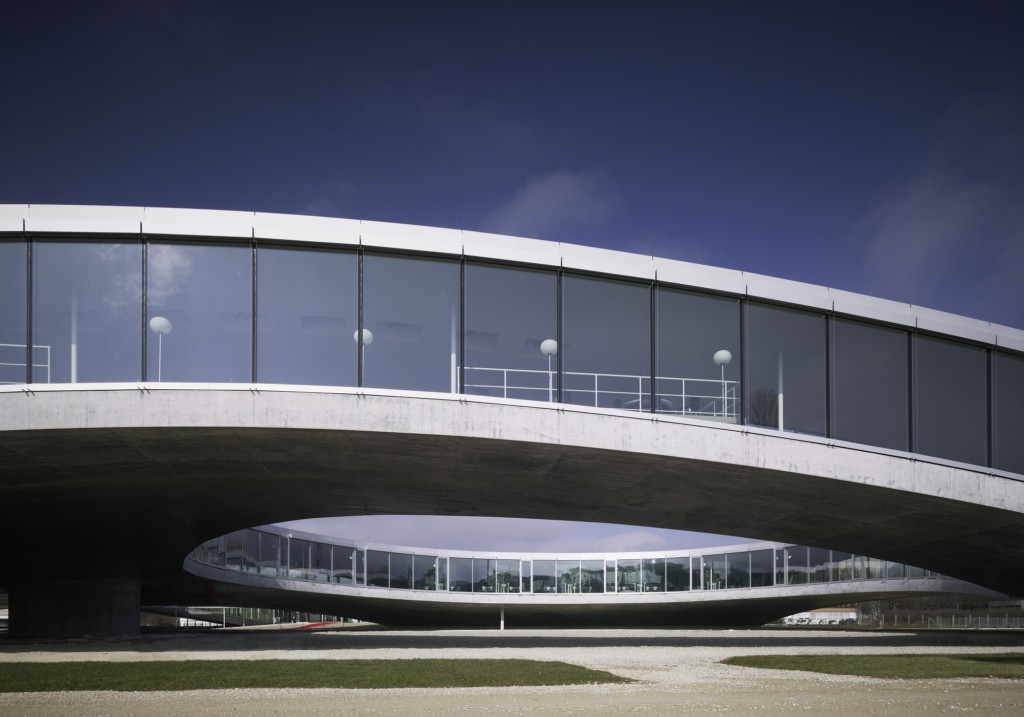

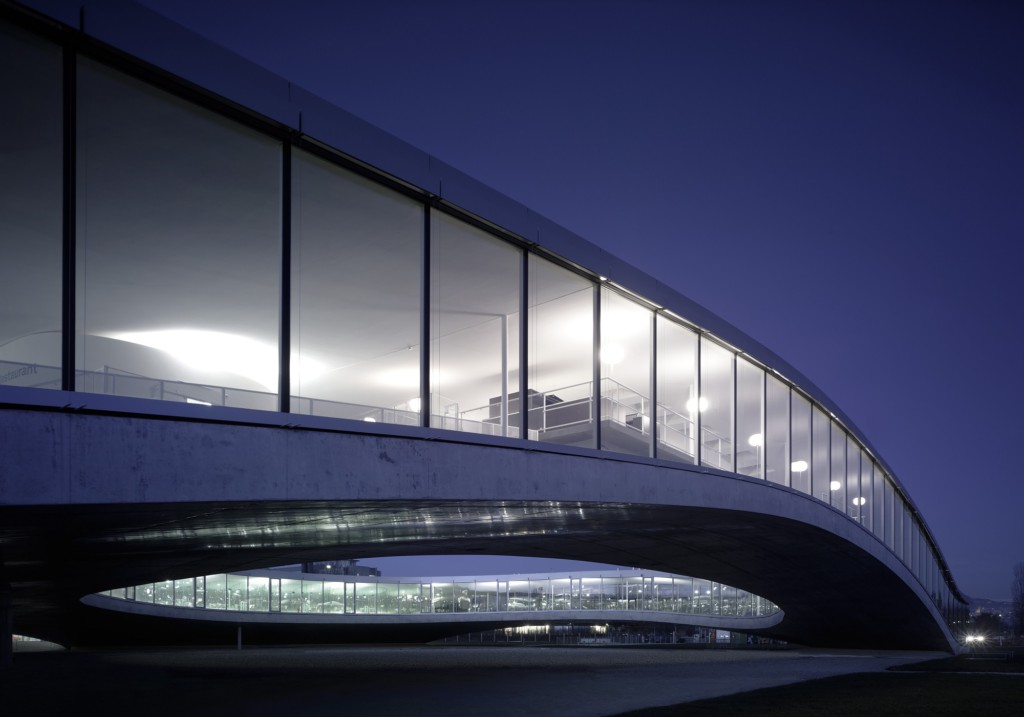

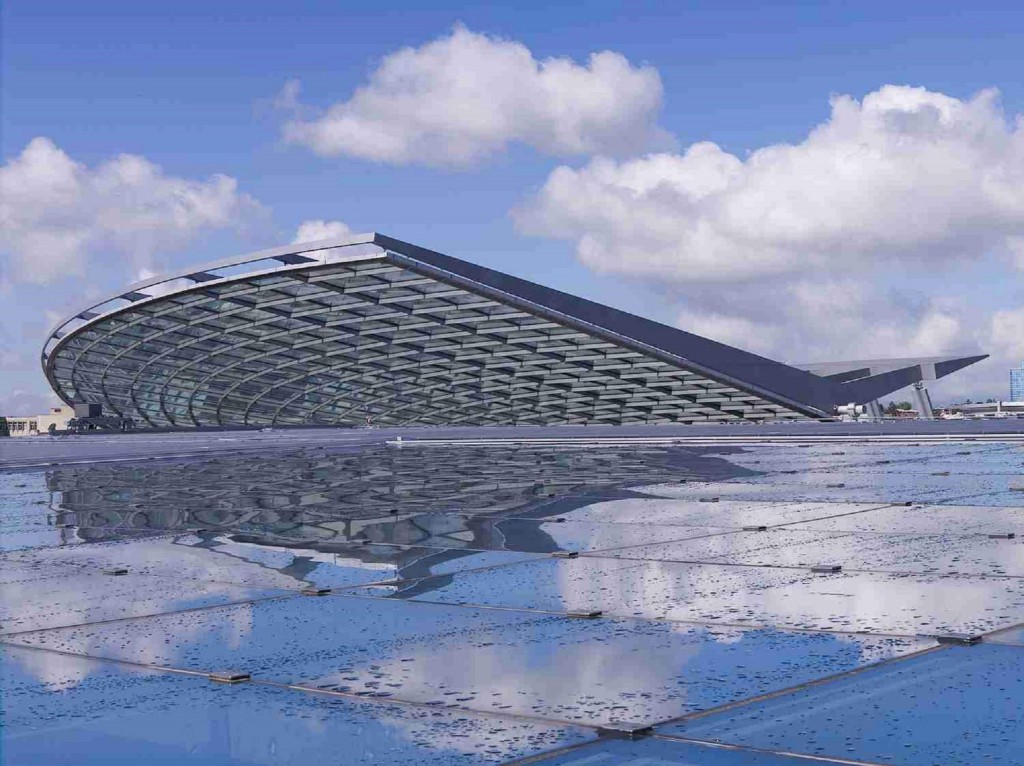

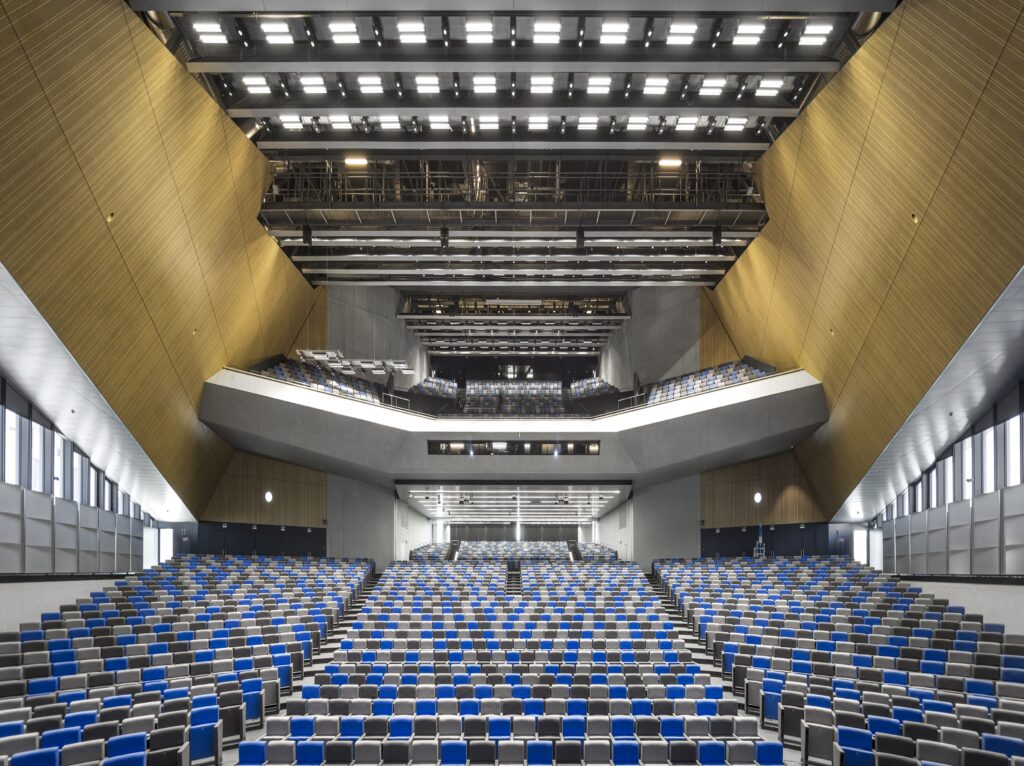

Swiss Tech Convention Center, Ecublens

Tragwerksplanung Ingeni SA, Lausanne

Stahl- und Metallbau Unternehmen Hevron SA, Courtételle | Zwahlen & Mayr, Aigle

Photos Fernando Guerra

In den letzten Jahrzehnten erfuhr der neue Campus der Eidgenössischen Technischen Hochschule von Lausanne in Ecublens mehrere richtungsweisende bauliche Erweiterungen. Vier Jahre nach dem auch international für Furore sorgenden Rolex Learning Center wurde das Swiss Tech Convention Center anfangs 2014 eröffnet, ein einzigartiger Veranstaltungsort für Kongresse, Seminare und andere Grossanlässe.

weiterlesen

Wichtiges Merkmal dieses multifunktionalen Komplexes ist seine beachtliche Wandelbarkeit: In wenigen Minuten lässt sich das 3’000 Sitzplätze fassende Auditorium in einen Bankettsaal umbauen. Dies wird durch ein System möglich, mit welchem die Sitzränge auf Knopfdruck versenkt werden können. Das Untergeschoss kann in kleinere Räume unterteilt oder als Grossraum genutzt werden.

Das in seiner Form als Tor zur Hochschulstadt wahrgenommene Gebäude ist als klassischer Stahlbau konzipiert. Kein anderes Material kann derart grosse Spannweiten mit filigraner Konstruktion und verhältnismässig moderatem Materialaufwand überbrücken. Die expressiv geknickte, stahlgraue, in rautenförmige Aluminiumplatten gehüllte und von vier Hauptstützen getragene Dachschale bestimmt die Silhouette des Gebäudes.

Sowohl technisch wie auch gestalterisch setzen die in die Glasfassade eingepassten farbigen Solarpaneele einen wichtigen gestalterischen Akzent. Sie vermitteln zwischen Aussen und Innen, tauchen den Innenraum in ein geheimnisvolles, fast sakrales farbiges Licht und produzieren fast nebenbei noch einen erheblichen Anteil der im Gebäude benötigten Energie.

Das Gesamtkonzept ist technisch innovativ, ökologisch fortschrittlich und sowohl funktional als auch formal einprägsam und überzeugend. Die schlüssige Materialwahl, die konsistente und ausgereifte konstruktive Umsetzung und die spannungsreiche Ausgestaltung der Innenräume führen zu einem architektonisch bestechenden Gesamtwerk, das im Hochschul-Campus von Lausanne einen wichtigen städtebaulichen Akzent setzt.

Panoramabrücke Sigriswil, Sigriswil

Tragwerksplanung Theiler Ingenieure AG, Thun

Stahl- und Metallbau Unternehmen Seiler AG, Bönigen

Photos Urs Schatt

Die Hängebrücke in Sigriswil, am nördlichen Seeufer des Thunersees gelegen, überspannt auf einer Länge von 340 Metern und in einer Höhe von 180 Metern den Guntenbachgraben. Die neue Panoramabrücke verbindet nicht nur die beiden Gemeinden Sigriswil und Aeschelen miteinander, sondern tritt weit sichtbar und landschaftsprägend in Erscheinung.

weiterlesen

Die Kraft des Projekts liegt in der Leichtigkeit und zeigt, wie eine grosse Brückenspannweite mit wenigen, präzisen konstruktiven Mitteln sehr ökonomisch erreicht werden kann. Im Spannungsfeld von statischer Notwendigkeit und dem Wunsch nach einem Gefühl von Sicherheit und Stabilität arbeitet die Konstruktion mit minimalsten Mitteln. Zwei gegen die Brückenmitte geneigte V-förmige Pylone ermöglichen eine Fundation dieser Haupttragelemente mit nur einem Fundament in Nähe der Hangkanten. Die Gehwegkonstruktion wird mit Hängern in V-Form an die beiden Tragseile gehängt. Die Hänger formen zusammen mit dem Gehweg und dem Tragseil je ein aussteifendes Fachwerk. Mit dem Trogquerschnitt des Trägers, der aus gelochten und abgekanteten Stahlblechen zussammengefügt ist, wird die klassische Hängebrücke neu interpretiert.

Diese konsequente Umsetzung einer Ingenieurlösung veranschaulicht beispielhaft die gelungene Auseinandersetzung mit Aufgabenstellung und Materialeinsatz. Ein filigranes, spinnwebenartiges Objekt mit spektakulärer Aussicht ist das Ergebnis von Mut zu weniger, zu Reduktion und Einfachheit.

Haus Müller, Zürich

Tragwerksplanung Dr. Schwartz Consulting AG, Zug

Stahl- und Metallbau Unternehmen Schneider Stahlbau AG, Jona | Stahl- und Traumfabrik AG, Zürich

Photos Urs Schatt

Architektonisch bilden Struktur und Raum eine unzertrennliche Einheit. Das auf das Minimum reduzierte Tragwerk mit den aussenliegenden Stahlscheiben hält die Grundrisse von jeglichen Innenstützen frei. Im Zusammenspiel mit der rundum verglaste Fassade wird eine hohe Raumqualität und Nutzungsflexibilität erreicht.

weiterlesen

Sechs innenliegende, sichtbare Stahlträger und sechs aussenliegende Stahlscheiben bilden das primäre Tragwerk des mehrgeschossigen Hauses. Die Stahlscheiben tragen zum einen die gravitationsbedingten Einwirkungen des Gebäudes ab, zum anderen nehmen sie die Horizontalkräfte auf. Zwischen je einem Scheibenpaar sind die Treppen-, Lift- und Kaminanlage integriert. Die innenliegenden, sichtbaren Stahlträger dienen als Auflager für die Ortbetondecken. Die Träger, welche die Gebäudehülle durchdringen, sind über durchkonstruierte, kraftschlüssige Verbindungen thermisch getrennt. An der thermischen Deckentrennung bei den Balkonen sind die Stahlträger verdoppelt. Die inneren Träger kommen ohne Brandschutzanstrich aus, die aussenliegenden Stahlelemente sind mit einem Anstrich entsprechend der Brandschutzklasse R30 versehen.

Die Jury würdigt mit einer Anerkennung des Prix Acier den gekonnten Einsatz von Stahl im Geschossbau. Die Haupttragstruktur aus Stahl bleibt sichtbar und besticht durch Reduktion und präzise, sorgfältige Detaillierung. Die Anforderungen an Brandschutz und Bauphysik sind innovativ gelöst.

Jury

Peter Berger

Dipl. Arch. ETH HTL BSA SIA

Stefan Camenzind

Dipl. Arch. HTL SIA

Roderick Hönig

Dipl. Arch. ETH

Heinrich Schnetzer

Dr. dipl. Ing. ETH

Joseph Schwartz

Prof. Dr. sc. techn. ETH, dipl. Bauing. ETH

Stefan Cadosch

Dipl. Arch. ETH SIA

Mario Fontana

Prof. em. Dr. Mario Fontana

Beat Jordi

Dipl. Arch. ETH BSA SIA

Daniel Meyer

Dipl. Ing. ETH SIA SWB